〇 最新のニュース(概ね1か月以内のもの)

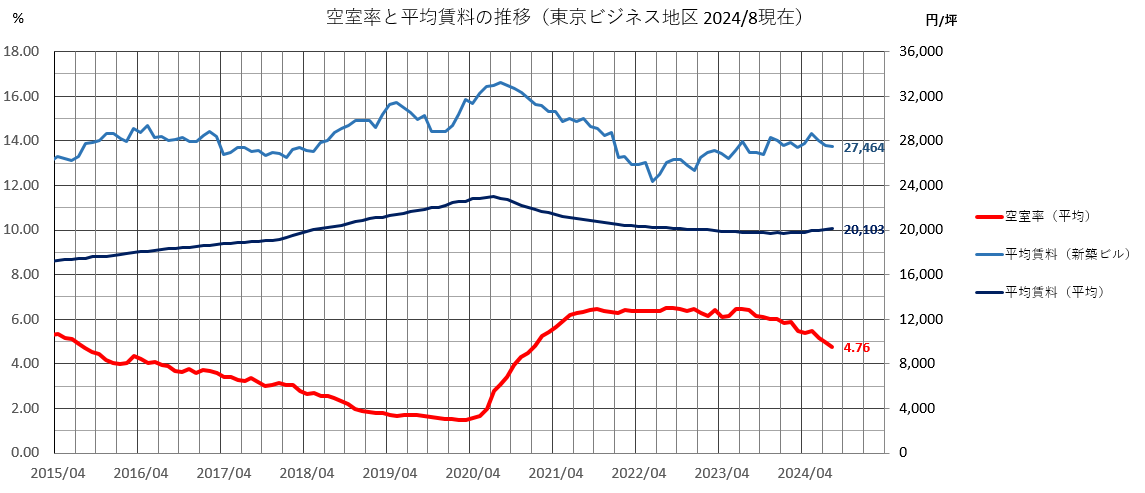

- ★2025/12/11_三鬼商事が「オフィスマーケット(11月データ)」を更新しました。<東京ビジネス地区の平均空室率は9カ月連続の低下>

- 東京ビジネス地区(都心5区/千代田・中央・港・新宿・渋谷区)の11月時点の平均空室率は2.44%、前月比0.15ポイント下げました。11月は大規模ビルへの移転に伴う大型解約やビル内の拡張移動による解約があったものの、自社ビルからの移転や分室などの大規模成約が見られたため、東京ビジネス地区全体の空室面積はこの1カ月間で約1万3千坪減少しました。東京ビジネス地区の11月時点の平均賃料は21,308円。前年同月比5.26%(1,065円)、前月比0.22%(47円)上げました。

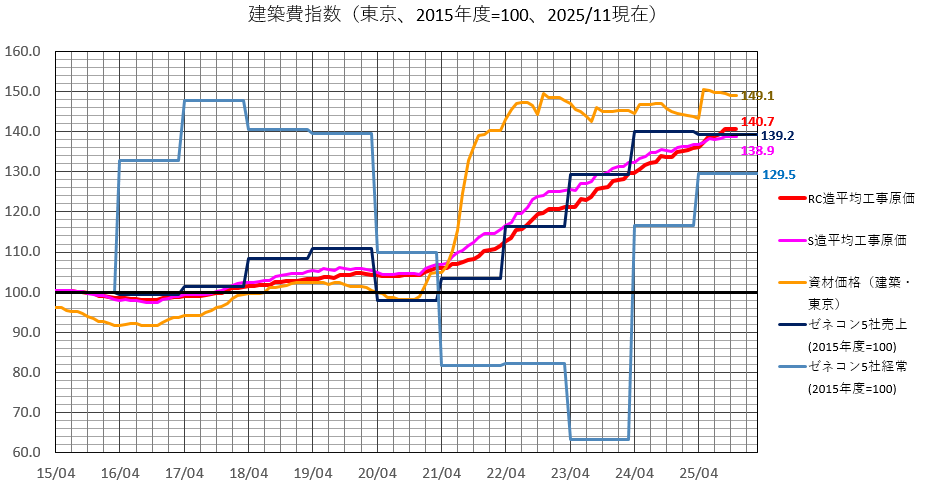

- ★2025/12/10_建設物価調査会(建築費指数)が「建築費指数」を更新しました。データは、東京地区を使用しています。2025年11月現在のRC造平均工事原価は140.7で前月比0.1%上昇、S造平均工事原価は138.9で前月比変わらずでした。

- 期間:2015/4~2025/11(2015年度を100とした場合の建築費指数)

- ★2025/12/10_国土交通省が「公共建築工事積算基準類の改定~労務費等の見える化へ~」を掲載しました。

- 鉄筋及び型枠について、労務費等の内訳の把握が可能な積算単価(単位施工単価)を導入するなど、積算基準類の改定を行いました。令和8年1月以降に入札手続きを開始する官庁営繕工事に適用されます。

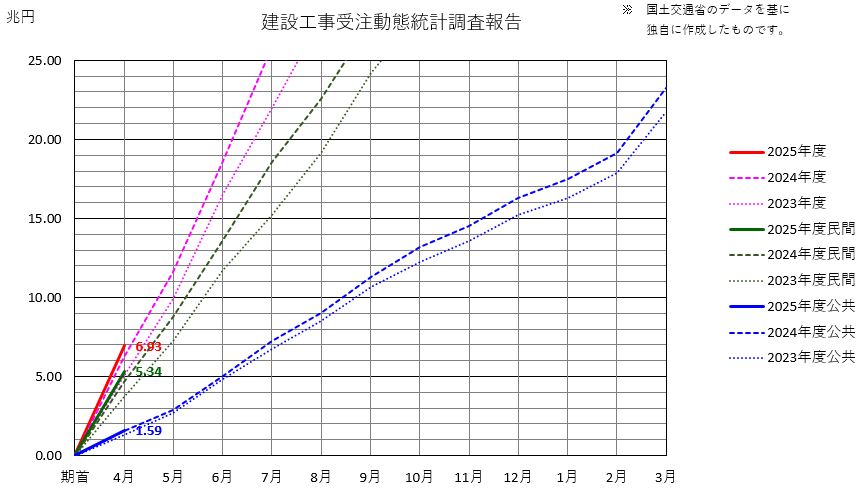

- ★2025/12/10_国土交通省が「建設工事受注動態統計調査報告(2025年10月分)」を発表しました。

- 2025年度(2025/4~2025/10)の元請受注高は49.52兆円で前年度比7.9%増加した。うち民間等からの受注高は35.67兆円で同9.0%増加し、公共機関からの受注高は13.85兆円で同5.2%増加した。

- ★2025/12/09_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2024年の定期監督等の実施結果」を公表しました。

- 定期監督等の実施事業場数14,195事業場(うち建設業6,773事業場)のうち9,966事業場(全体の70.2%)(うち建設業4,575事業場(建設業全体の67.5%))で労働基準関係法令違反あり。主な違反内容は、⑴機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの(20.0%)⑵違法な時間外労働があったもの(18.1%)⑶健康診断の実施に関する違反があったもの(15.8%)。

- ★2025/12/08_大林組が「労働安全衛生法違反の疑いによる当社及び当社社員、並びに協力会社及び協力会社社員の書類送検について(お詫び)」を掲載しました。

- ★2025/12/03_国土交通省が「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」を発表しました。

- 建設技能者の処遇改善に積極的に取り組もうとする事業者がその旨を内外に宣言することにより、技能者から発注者・エンドユーザーに至るまでのサプライチェーンの中で適切に評価され、ひいては受注機会が確保され、就業者に選ばれることで、処遇改善の取組が持続的に行われることとなる枠組みを作ることを目的としたものです。

- ★2025/11/30_東京商工リサーチ(全国企業倒産状況)が「内装工事業の倒産増加 ~ 小口の元請、規制強化で伸びる工期 ~」と掲載しました。

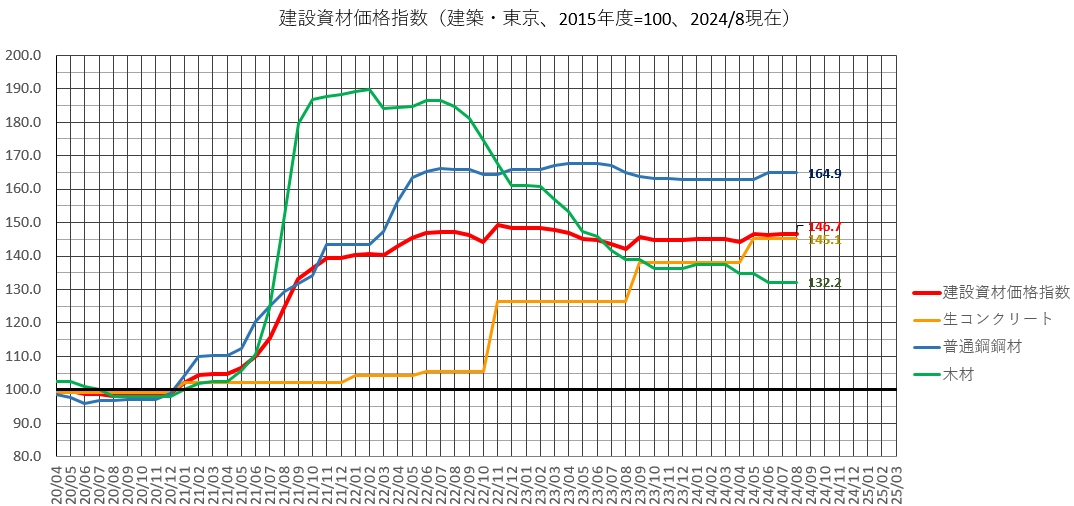

- ★2025/11/27_経済調査会(建設資材価格指数)が「建設資材価格指数」を更新しました。データは、建築の東京地区を使用しています。2025年11月現在の都市別建設資材価格指数(建築)は149.1で前月比変わらず、生コンクリート都市別価格指数(建築)は167.0で前月比変わらず、普通鋼鋼材都市別価格指数(建築)は149.0で前月比変わらず、木材都市別価格指数(建築)は131.4で前月比変わらずでした。

- 期間:2020/4~2025/11(2015年度を100とした場合の価格指数)

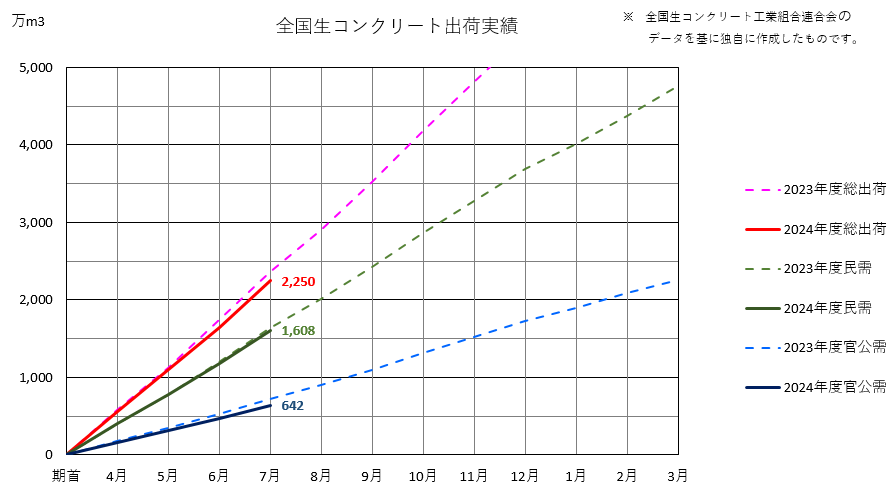

- ★2025/11/27_全国生コンクリート工業組合連合会が「全国生コンクリート出荷実績」(2025年10月分)を発表しました。

- 2025年度(2025/4~2025/10)の全国生コンクリート出荷実績は3,621万m3で前年度同月比-7.5%減少した。うち民需は2,583万m3で同-7.4%減少し、官公需は1,038万m3で同-7.7%減少した。

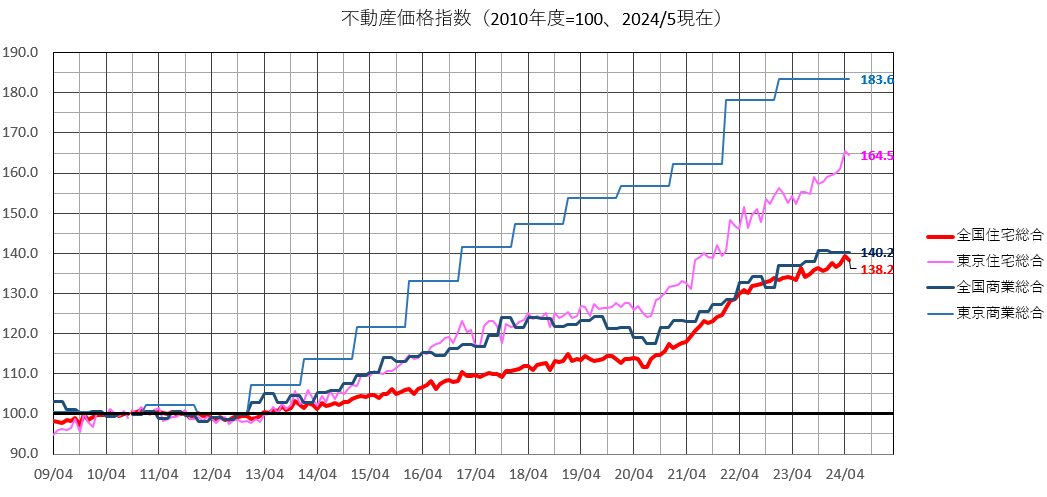

- ★2025/11/27_国土交通省が、不動産価格指数を公表しました。

- 2025年8月現在の全国住宅総合は144.3で前月比0.3%上昇、全国商業総合は145.1で前4半期比0.2%上昇でした。

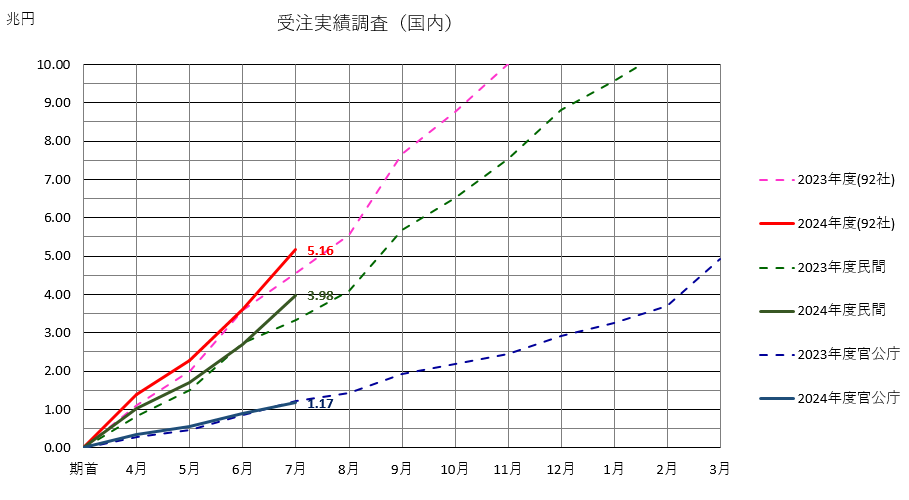

- ★2025/11/27_日建連が会員92社を対象に行った受注実績調査(2025年10月分)を発表しました。

- 2025年度(2025/4~10月)の国内受注実績は10.85兆円で前年度同月比15.6%増加した。うち民間からの受注高は8.72兆円で同22.8%増加し、官公庁からの受注高は2.12兆円で同-5.1%減少した。

- ★2025/11/27_日建連(建設資材高騰パンフレット)が「建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」パンフレット(2025年11月版)を更新しました。

- ★2025/11/26_日建連(建設資材高騰パンフレット)が「設備工事費上昇等の現状について(2025秋版)」を更新しました。

- ★2025/11/25_国土交通省が「主要建設資材需給・価格動向調査(2025年11月1日~5日現在)の結果」を発表しました。

- 全国における建設資材の動向 【価格動向】全ての調査対象資材において“横ばい”。 【需給動向】全ての調査対象資材において“均衡”。 【在庫状況】全ての調査対象資材において“普通”。

- ★2025/11/25_国土交通省が「建設労働需給調査結果(2025年10月調査)」を発表しました。

- 全国の8職種の過不足率は、10月は0.8%の不足、前月(9月・1.1%の不足)から0.3ポイント不足幅が縮小した。また、前年同月(2.3%の不足)から1.5ポイント不足幅が縮小した。

- 鉄筋工(建築)で過剰、その他の職種で不足となっている。配管工の過不足率の対前年の増加幅が大きくなっている(2.3%→2.9%)一方、鉄筋工(建築)の過不足率の対前年の減少幅が大きくなっている(2.2%→△9.3%)。

- ★2025/11/21_日建連が「建築設備工事のコストオン協定に関する提案 一部改訂」を掲載しました。

- ★2025/11/21_鹿島建設が「東大島幹線及び南大島幹線工事における不適切な施工について」を掲載しました。

- ★2025/11/20_経済調査会が「市況・価格推移」のデータ更新を行いました(2025年11月上旬調べ)。

- ★2025/11/19_建設物価調査会が「主要資材動向(東京)」のデータ更新を行いました(2025年11月10日現在)。

- 東京地区の主要10資材の価格動向は、600Vビニル絶縁電線の1資材が上伸、H形鋼、軽油の2資材が下落、異形棒鋼、セメント、生コン、再生砕石、コンクリート型枠用合板、再生アスファルト混合物、配管用炭素鋼鋼管(ガス管)の7資材が横ばいとなった。 【電線】IV1.6mm単線でm当たり46.7円と前月比2.8円の上伸。主原料である銅の建値は、供給懸念と海外需要増加の期待から10月平均で166万円と14万円の大幅上伸。メーカー各社は銅価格の高騰を受け、仕切価格を引き上げ市況が上伸した。 【H形鋼】 200×100はトン当たり105,000円と前月比1,000円下落。中小物件向け実需が低迷している中で、流通間の競争激化により市況は下落。

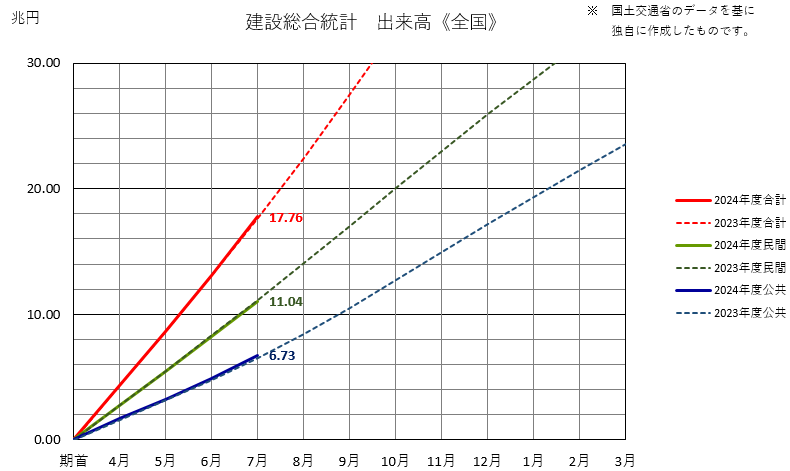

- ★2025/11/17_国土交通省が「建設総合統計(2025年9月分)」を発表しました。

- 2025年度(2025/4~2025/9)の出来高総計は27.93兆円で前年度比3.4%増加した。うち民間総計は17.38兆円で同3.8%増加し、公共総計は10.55兆円で同2.7%増加した。

〇 建設業界関係の動向

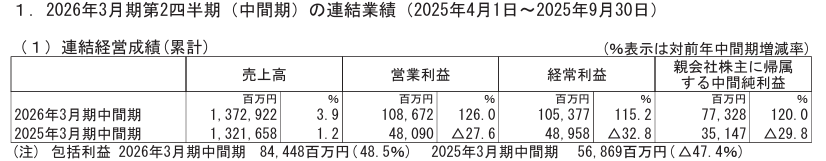

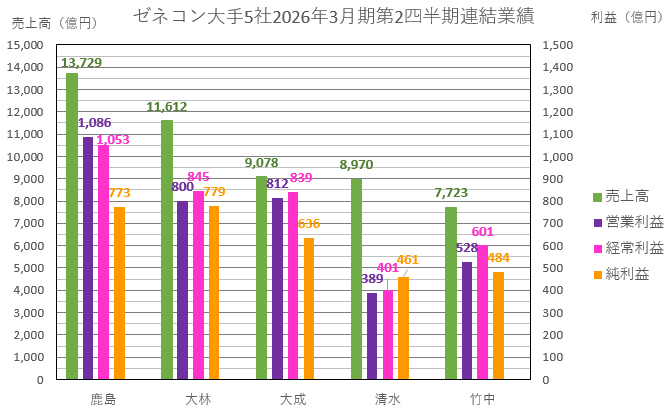

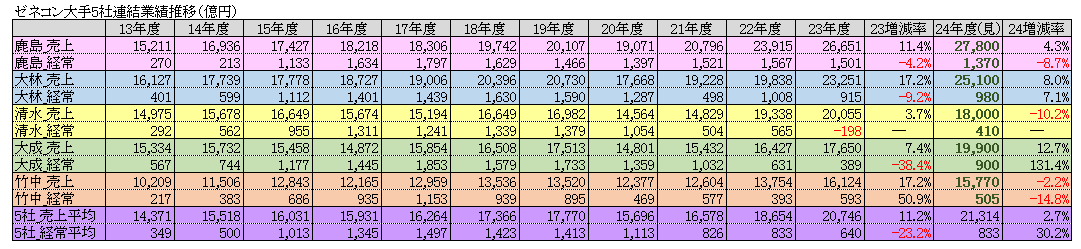

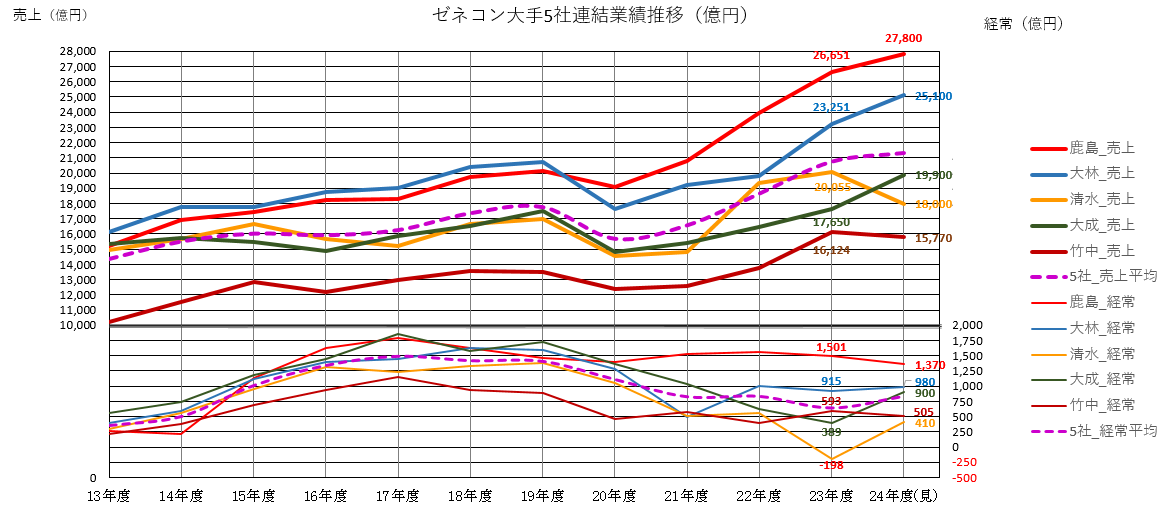

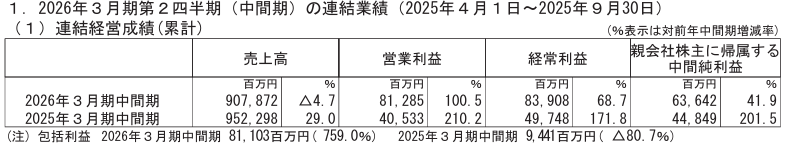

- ★2025/11/11_鹿島建設が、2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信を発表しました。

- ★2025/11/11_鹿島建設が「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 当期純利益は前回発表予想から250億円増加し、1,550億円となる見込み。

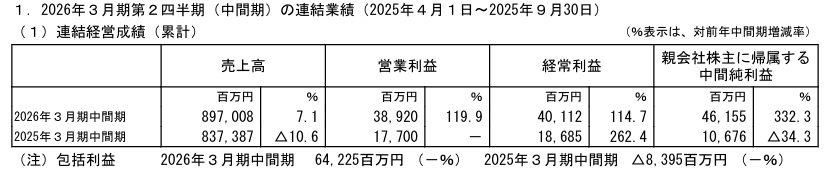

- ★2025/11/11_大成建設が、2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信を発表しました。

- ★2025/11/11_大成建設が「業績予想の修正及び剰余金の配当(中間配当)並びに期末配当予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 営業利益の増益に伴い、経常利益は380億円の増益となり、政策保有株式縮減の進捗により、当期純利益は510億円の増益となる見込み。

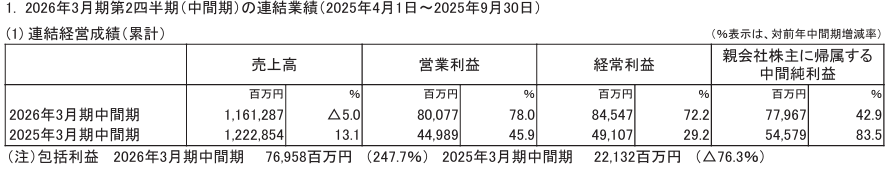

- 2025/11/07_清水建設が、2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信を発表しました。

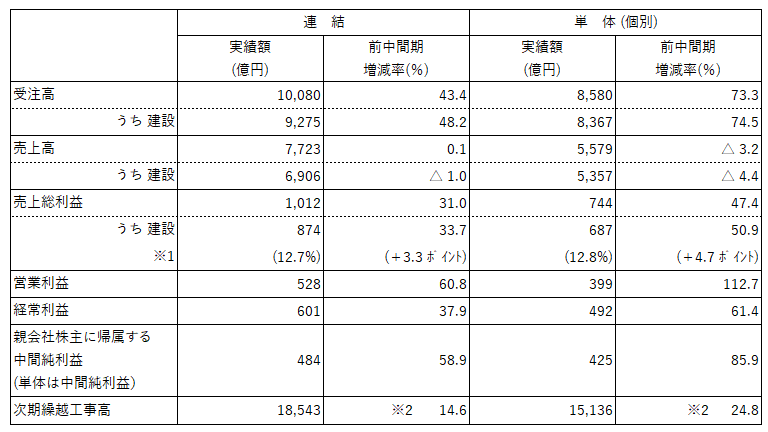

- 2025/11/05_大林組が、2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信を発表しました。

- 2025/11/05_大林組が「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2026年3月期の通期連結業績予想は、前回予想より売上高は100億円、営業利益は430億円、経常利益は460億円、当期純利益は490億円増加する見込み。

- 2025/10/30_大和ハウス工業が「住友電設株式会社株式に対する公開買付けの開始」を発表しました。

- 2025/10/20_日建連が「【長期ビジョンPR動画】スマートなけんせつのチカラで未来を切り拓く―建設業の長期ビジョン2.0―」を掲載しました。

- 2025/09/30_インフロニア・ホールディングスが、三井住友建設のグループ入りに伴い、2026年3月期期末業績予想を修正しました。

- 売上高:8,963億円⇒1兆1,310億円、事業利益:545億円⇒773億円

- 2025/09/25_大成建設が「東洋建設株式会社に対する公開買付けが2025年9月24日をもって終了し、2025年9月30日付で東洋建設株式会社は大成建設の連結子会社となる予定」と発表しました。

- 2025/09/19_インフロニア・ホールディングスが「三井住友建設株式会社株式に対する公開買付けは、応募株券等の総数が買付予定数の下限以上となったので2025年9月18日をもって終了し、2025年9月26日付で三井住友建設株式会社はインフロニア・ホールディングス株式会社の連結子会社となる予定」と発表しました。

- 2025/08/29_国土交通省が、2025年度の建設投資は75兆5700億円となる見通し(2024年度比3.2%増)と発表しました。

- 2025/08/29_竹中工務店が、2025年度中間決算を発表しました。

- 2025/08/27_三菱商事が「国内洋上風力発電事業に係る事業性再評価の結果について」を掲載しました。

- 三菱商事洋上風力株式会社を代表企業とするコンソーシアムを通じて3海域(秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖/秋田県由利本荘市沖/千葉県銚子市沖)において洋上風力発電所の開発を進めてきたが、公募参画当初の想定を上回る事業環境の変化を受け、事業性の再評価を行った結果、3海域の開発を取り止めざるを得ないとの判断に至ったとの内容です。

- 2025/08/27_三菱商事が「一部報道について」を掲載しました。

- 三菱商事洋上風力株式会社が代表企業となり開発を進めている洋上風力発電事業について、撤退も含めて取り得るあらゆる選択肢を検討しているが、現時点で決定している事実はないとの内容です。

- 2025/08/08_東洋建設が「大成建設株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」を掲載しました。

- 2025/08/08_大成建設が「東洋建設株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ 」を掲載しました。

- 2025/08/05_インフロニア・ホールディングスが「インフロニア・ホールディングス株式会社による三井住友建設株式会社に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025/08/01_清水建設が「保有特許200件超を同業他社に開放し、建設産業全体の技術の底上げに貢献」を発表しました。

- 2025/07/22_日建連(長期ビジョン)が「建設業の新長期ビジョン2.0」を公表しました。

- 2025/07/18_日建連が「建設業における軽油代替燃料利用ガイドライン」を改訂しました。

- 2025/07/07_日建連が「建設業実務者向けグリーンインフラ ハンドブック」を掲載しました。

- 2025/06/20_日建連が「建築現場におけるロボット活用の安全指針」と「建築現場におけるロボット導入ガイドライン(第2版)」を公開しました。

- 2025/05/23_インフロニア・ホールディングスが「三井住友建設株式会社に対する公開買付の開始予定に関する主な質疑応答」を掲載しました。

- 2025/05/14_三井住友建設が「インフロニア・ホールディングス株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に関する 賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」を掲載しました。

- 2025/05/14_インフロニア・ホールディングスが「三井住友建設株式会社に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025/05/14_清水建設が「日本道路株式会社株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025/04/25_清水建設が「業績予想及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025年3月期の通期連結業績予想:連結営業利益560⇒710、連結経常利益540⇒716(億円)

- 2025/04/23_大成建設が「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025年3月期の通期連結業績予想:連結営業利益870⇒1,201、連結経常利益970⇒1,345(億円)

- 2025/04/18_国土交通省が「i-Construction 2.0」の2025年度の取組予定を公表しました。

- 2025/04/10_大林組が「業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025年3月期の通期連結業績予想:連結営業利益1,320⇒1,430、連結経常利益1,430⇒1,520(億円)

- 2025/04/07_日建連が「建設工事における土の取扱い(リーフレット)」を発行しました。

- 2025/04/04_国土交通省が「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」を公表しました。

- 外国人建設技術者を受け入れる際に企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等について解説し、現在外国人建設技術者を受け入れている企業の様々な実例も紹介しています。

- 2025/03/24_日建連が「下請取引適正化と適正な受注活動の徹底に向けた自主行動計画」を改定しました。

- 主な改定:①原材料費等の価格高騰があった場合における適切なコスト増加分の全額転嫁を目指すにあたっては、出発点である発注者への全額転嫁を前提に、元請負人・下請負人を問わずサプライチェーン全体で取り組む。②下請負人から労務費の転嫁の求めが無くても、労務費の転嫁の必要性について協力会社会などを通じて呼びかけを行い、協力会社と1年に1回など定期的に協議を行う。③「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」に掲げられた行動を適切にとる。④手形期間については60日以内とする。

- 2025/03/24_日建連が「建築設計部門年次アンケート2024」を公表しました。

- 設計施工一貫受注額は5.9兆円、設計施工率(設計施工一貫受注額/建築工事受注額)は52.4%(前年比-3.0p) でした。また、一級建築士の有資格者は6,337人で保有率(保有者数/建築設計部門所属人数)は58.3%(前年比-0.8p)でした。調査対象は日建連建築本部委員会参加会社58社、調査時期は2024年7月1日現在。

- 2025/03/05_日建連が「設計変更事例の検索システム」を公開しました。

- 2025/02/21_竹中工務店が「新卒初任給の増額改定について」を掲載しました。

- 2025/02/20_清水建設が「2025年4月新卒採用者の採用給引き上げについて」を掲載しました。

- 2025/02/18_大成建設が「人事制度改定について」を掲載しました。

- 役割等級制度の導入、65歳への定年延長、勤務地選択制度の導入、評価制度の見直し、人財投資の拡大や転勤手当の拡充などです。

- 2025/02/14_国土交通省が「埼玉県八潮市の道路陥没事故を踏まえた緊急点検結果等」を公表しました。

- 処理水量30万㎥/日以上の下水処理場に接続する口径2m以上の流域下水道管路(延長約420km)を管理する7都府県13 箇所の流域下水道管理者に対し、下水道管路施設に対する緊急点検と補完的に路面下空洞調査の実施を要請したところ、マンホール(約1,700 箇所)の緊急点検では管路の腐食などの異状が3箇所で確認されたので、これらの箇所については必要な対策を速やかに実施するよう要請し、また路面下空洞調査(約320km)では下水道管路に起因する地下1.5m以上の深さに空洞の可能性がある箇所は確認されなかったが、完了していない区間(約70km)については速やかに調査するよう要請した。

- 2025/02/12_鹿島建設が「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025/02/10_大林組が「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025/01/06_日建連が「足立敏之参議院議員のご逝去を悼んで」を掲載しました。

- 2024/12/02_大成建設が、「職員の服装の自由化について」を発表しました。

- 2024/11/12_鹿島建設が「業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 連結営業利益1,320⇒1,400、連結経常利益1,370⇒1,440(億円)

- 2024/08/08_気象庁が「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)について」発表しました。

- 南海トラフ地震の想定震源域では、新たな⼤規模地震の発⽣可能性が平常時と⽐べて相対的に⾼まっていると考えられます。今後、もし⼤規模地震が発⽣すると、強い揺れや⾼い津波を⽣じると考えられます。政府や⾃治体などからの呼びかけ等に応じた防災対応をとってください。(新たな⼤規模地震が発⽣する可能性は平常時と⽐べると⾼まっていますが、特定の期間中に⼤規模地震が必ず発⽣するということをお知らせするものではありません。)

- 2024/06/07_大成建設が、「平和不動産株式会社及び大成建設株式会社間の資本業務提携契約締結並びに平和不動産株式会社、大成建設株式会社及び三菱地所株式会社の3社による協定関係の構築に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2024/04/26_大成建設が「業績予想の修正について」を掲載しました。

- 連結営業利益640⇒264、連結経常利益670⇒389(億円)

- 2024/04/24_清水建設が「業績予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 連結営業利益△330⇒△246、連結経常利益△330⇒△198(億円)

- 2024/03/29_鹿島建設が、「2024年度の賃金改定において平均基本給を前年度比9%程度引き上げる」と掲載しました。

- 2024/03/29_清水建設が、「2024年4月の賃金の引き上げ率は従業員平均で8.3%となる」と掲載しました。

- 2024/03/28_竹中工務店が、「7%超の賃上げ、および作業所勤務者に対する手当増額を実施」を掲載しました。

- 2024/03/15_大林組が「大林組は7%の賃上げを実施」を掲載しました。

- 2024/03/15_日建連が会員58社を対象に行った「建築設計部門 年次アンケート2023」の結果を公表しました。

- 設計施工率は55.4%で昨年比+1.9pでした。また、一級建築士の保有数は6,288人で保有率は59.1%で昨年比 +0.3pでした。

- 2024/03/04_大林組が「配当方針の変更及び配当予想の修正(増配)に関するお知らせ」を掲載しました。

- 配当の目安を自己資本配当率(DOE)3%程度から5%程度へ引き上げ、2024年3月期の期末配当予想を21円から51円に修正するとしています。

- 2024/02/08_清水建設が「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2023/12/15_日建設計が「株式会社日建設計と株式会社日建スペースデザインの合併」を発表しました。

- 2023/12/12_大成建設が「株式会社ピーエス三菱に対する公開買付けの結果及び 子会社の異動に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2023/11/30_大成建設が「株式会社佐藤秀の株式取得(子会社化)に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2023/11/06_三井住友建設が「国内大型建築工事の工事損失発生にかかる調査報告書の概要について」を公表しました。

- 2023/09/29_国土交通省が、「建設業活動実態調査(2022年調査)」の結果について発表しました。

- 本調査は、建設業許可業者の中で、大きな市場シェアを有すると共に多角化・国際化等の面で実績を有する大手建設業者を対象に、企業活動の実態を調査したものです。国内売上高の総額は、2年連続で減少となり、14兆7,243億円(前年比2.0%減)であった。また、海外の契約金額は、前年の減少から再び増加となり、2兆3,537億円(前年比47.2%増)であった。常時従業者数は、調査対象企業合計で9年連続の増加となり、180,234人(前年比0.4%増)であった。

- 2023/08/08_国土交通省が、2023年度建設投資見通しを公表しました.

- 2023年度の建設投資は、70兆3,200億円となる見通し(2022年度比2.2%増)。

- 2023/04/26_清水建設が、2023年3月期連結業績予想を下方修正しました(経常利益700億円→565億円)。

- 2023/04/17_大成建設が、2023年3月期連結業績予想を下方修正しました(経常利益1000億円→631億円)。

- 2023/04/03_日建連が「時間外労働上限規制対応に向けたリーフレット」を作成しました。

- 本リーフレットは、建設会社各社が共通のツールを用いて「工期に関する基準」をもとに発注者に協力をお願いできるよう、国土交通省・厚生労働省に後援いただき、日建連が制作したものです。①「民間事業者・施主の皆様へ 建設業の働き方が変わります」と、協力をお願いする背景にある建設業が担い手不足や長時間労働など多くの課題を抱えている現状を紹介する②「建設業の担い手、働き方の現状」の2種類があります。

- 2023/04/03_日建連が「建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い」「建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」パンフレットを更新しました。

- 本パンフレットは、日建連会員企業が、民間事業者・施主の皆様に対して、建設資材の高騰や品不足・ひっ迫の状況、調達状況を反映した価格・工期での契約締結などを説明する際に活用していただくことを想定して作成したものです。2023年3月版からは労務費上昇に関する事項を追加し全面改訂を行いました。

- 2023/03/31_国土交通省が「令和4年度 国土交通省・日建連意見交換会」の成果について発表しました。

- 2023/03/29_日建連が、「設備実態調査(第10回)」を公開しました。

- 会員各社の設備工事の実情を把握するため調査をしたもので、そのうち設備工事比率、用途別設備完成工事高比率、設備技術者比率、設備技術者数、男女別設備技術者数、女性比率、コストオン工事比率、設備分離工事比率、完成工事高と自社設計比率について公表するものです。

- 2023/02/14国土交通省が「2023年3月から適用する公共工事設計労務単価」を発表しました。

- 全国主要12職種単純平均で前年度比5.0%、全国全職種単純平均で前年度比5.2%と、大幅に引き上げられることになります。

- 2022/12/05_日建連が、「施工がわかる イラスト土木入門」を発刊しました。

- 橋・トンネルといった土木構造物の施工を、準備工から完成に至るまでイラストを中心に簡単な解説を加え一冊にとりまとめたもので、対象は、主にゼネコンの新入社員・若手技術者、大学等の学生を想定。A4版200ページ、税抜3,200円。「施工がわかるイラスト建築生産入門」の姉妹本。

- 2022/10/20_日建連が「生産性向上推進要綱 2021 年度フォローアップ報告書」を公表しました。

- 2021年度における日建連会員企業の生産性は、土木・建築平均で 94,386 円/人日となり、2020 年度比で 1.3%の低下となった(土木事業:91,615 円/人日(0.2%低下)、建築事業:95,875 円/人日(1.9%低下) )。

- 2022/10/12_国土交通省が「2022年度建設投資見通し」を発表しました。

- 2022年度の建設投資は、66兆9,900億円となる見通し(前年度比0.6%増)。内訳は、政府投資22兆5,300億円(前年度比3.7%減)構成比率34%、民間投資44兆4,600億円(同2.9%増)構成比率66%。

- 2022/10/11_日建連が「建設業デジタルハンドブック」を掲載しました。

- 日建連は、これまで「建設業ハンドブック」を冊子として毎年11月に発行してきましたが、今年度からは「建設業デジタルハンドブック」として電子化してホームページに掲載を始めました。建設市場の動向など様々なデータが分かりやすく掲載されていますが、今後はおおむね3ヶ月ごとにデータを更新していくとのことです。

- 2022/09/30_国土交通省が、「建設業活動実態調査(2021年調査)」の結果について発表しました。

- 本調査は大手建設業者を対象に、企業活動の実態を調査したものです。国内売上高の総額は、前年の増加から再び減少となり、15兆282億円(前年比10.6%減)でした。また、海外の契約金額は、前年の増加から再び減少となり、1兆5,993億円(前年比36.2%減)でした。常時従業者数は、調査対象企業合計で8年連続の増加となり、179,559人(前年比1.4%増)でした。

- 2022/07/20_日建連が、日建連法人会員141社のうち、2016年以降データが連続している108社を対象に行った「2021年度日建連法人会員 決算状況調査結果」を公表しました(全て単体決算)。

- 売上高は総額15兆7,710億円で、前年度比0.6%の増加となった。完成工事高は14兆8,590億円で、前年度比0.4%の減少となった。完成工事総利益は1兆4,780億円で、前年度比16.4%の減少となった。完成工事総利益率は9.9%で、前年度比1.9ポイント低下した。営業利益は7,340億円で、前年度比28.8%の減少となった。売上高営業利益率は4.7%で、前年度比1.9ポイント低下した。経常利益は8,430億円で、前年度比24.9%の減少となった。売上高経常利益率は5.3%で、前年度比1.9ポイント低下した。当期純利益は6,100億円で、前年度比24.0%の減少となった。売上高当期純利益率は3.9%で、前年度比1.2ポイント低下した。自己資本は8兆5,520億円で、前年度比2.1%の増加となった。自己資本比率は45.5%で、前年度と同じであった。有利子負債は2兆3,870億円で、前年度比3.8%の増加となった。売上高有利子負債比率は15.1%で、前年度比0.4ポイント上昇した。

- 2022/07/06_建設経済研究所が「建設経済モデルによる建設投資の見通し」(2022年度・2023年度見通し)を発表しました。

- 2022年度建設投資は62兆7,600億円(前年度比3.1%増)、このうち政府建設投資は23兆400億円(同1.5%増)、民間建設投資は39兆7200億円(同4.1%増)。民間建設投資の内訳は、民間住宅投資が16兆4,400億円(同2.2%増)、民間非住宅投資度が11兆8400億円(同9.4%増)、民間建築補修投資が6兆1,900億円(同1.8%増)、民間土木投資が5兆2,500億円(同1.2%増)。

- 2022/06/21_国土交通省が2022年版国土交通白書(気候変動とわたしたちの暮らし)を公表しました。

- 2022/05/13_鹿島建設が、2022年3月期決算短信を発表し、大手ゼネコン4社の2021年度決算が出揃いました。

- 2022/05/09_国土交通省が「2022年3月末現在の建設業許可業者の現況」を発表しました。

- 2022年3月末の全国の建設業許可業者数は、475,293業者。建設業許可業者数が最も多かった2000年3月末時点から初めて4年連続で増加。2020年10月1日より施行された、事業承継の認可件数は令和2年度(半年間)で203件、令和3年度(年間)で1,127件と増加。

- 2022/04/28_経済調査会(お知らせ)が経済調査研究所による「建設経済モデルによる建設投資の見通し(2022年4月)」を発表しました。

- 2021年度は、国内外の景気の回復を受けて、民間住宅投資や民間非住宅建設投資の増加が見込まれるものの、政府建設投資が微減すると見込まれることから、建設投資全体としては前年度と比べて微増すると予測する(61兆6,600億円、前年度比1.2%増)。2022年度は、引き続き民間非住宅建設投資が増加するものの、民間住宅投資や政府建設投資の微減が見込まれることから、建設投資全体としては2021年度と同水準になると予測する(61兆9,800億円、前年度比0.5%増)。

- 2022/03/02_日建連が、「建築設計部門年次アンケート2021」を公表 しました。

- 日建連建築本部参加会社 58社の「設計施工率」(=設計施工一貫受注額/建築工事受注額)は55.6%で昨年比+2.8pでした。一級建築士の保有数は6,031人で昨年比+1.9%、「保有率」(=保有者数/建築設計部門所属人数)は59.7%で昨年比-0.9pでした。

- 2022/02/22_日建連が、「総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置に関するQA集」を更新 しました。

- 2022/02/16_建設業情報管理センターが、建設業の経営分析(2020年度)を発刊しました。

- 【総括】 20 年間を概観すると、利益率の水準は近年において上昇傾向を示すなど、財務体質は概ね健全化の方向に向かっている。コロナ禍の令和 2 年度においても、各利益率は横ばい又は増加となっており、建設産業が感染症対策に努めつつ、事業活動を続けることができたことのあらわれであると考えられる。

- 2021/07/14_日建連が、日建連法人会員142社のうち、2015年以降データが連続している106社を対象に行った「2020年度日建連法人会員 決算状況調査結果」を公表しました(全て単体決算)。

- 売上高は総額15兆3,910億円で、前年度比8.5%の減少となった。完成工事高は14兆6,430億円で、前年度比8.8%の減少となった。完成工事総利益は1兆7,380億円で、前年度比8.2%の減少となった。営業利益は1兆170億円で、前年度比12.3%の減少となった。経常利益は1兆1,080億円で、前年度比10.8%の減少となった。当期純利益は7,870億円で、前年度比12.1%の減少となった。自己資本は8兆2,070億円で、前年度比8.0%の増加となった(自己資本比率は45.3%で、前年度比2.4ポイント上昇した)。有利子負債は2兆2,790億円で、前年度比11.2%の増加となった(対売上高有利子負債比率は14.8%で、前年度比2.6ポイント上昇した)。

- 2021/06/17_日建連(意見交換会)が国土交通省と実施した「2021年度公共工事の諸課題に関する意見交換会」において配布した日建連の提案テーマと参考資料を掲載しました。

- 2021/02/17_建設業情報管理センターが、建設業の経営分析(2019年度)を発刊しました。

- 【総括】 20 年間を概観すると、財務体質は健全化の方向に向かっており、利益率の水準は近年上昇傾向となっている。他産業との比較でみると、リーマン・ショック後に一時的に落ち込みつつも利益率を徐々に高めてきた製造業・サービス業と比べて、特に売上高対比の利益率の伸び悩みが顕著であったが、受注環境の好転等から、近年では上昇が続きその乖離幅を縮小している。

- 2020/10/09国土交通省が、2019年度建設業構造実態調査の調査結果を発表しました。

- 建設業の構造改善に向けた基礎資料として5年に1度実施している調査です。利益率の動向、工事代金受取方法、契約締結方法、現場労働者賃金支払形態などの調査結果が含まれています。

〇 建設業関係法令の変更

- 2025/07/01_日建連が「建設廃棄物処理委託契約書・変更届・記入例(冊子)・Q&A」を掲載しました。

- 2025/06/10_日建連が「現場実務者に役立つ環境関連資料集」を公開しました。

- 2025/06/05_日建連が「建設工事の環境法令ガイド」を改訂しました。

- 2025/03/27_国土交通省が「公共建築工事標準仕様書令和7年版」を制定しました。

- 主な変更点:工期の変更における円滑な受発注者間の協議のため受注者の責によらない事由が生じ全体工期に影響を及ぼす場合は監督職員へ報告する規定を追加、情報共有システムによる書面の提出等や遠隔臨場についての規定を追加。

- 2024/12/20_国土交通省関東地整が大林道路株式会社に対し建設業法に基づく監督処分を行いました。

- 大林道路株式会社が資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことがその処分理由です。

- 2024/12/13_国土交通省が「入契法の改正規定のうち、本日から施行する一部規定について、具体の要件や運用の詳細を定めるため、各種省令・ガイドラインを整備した」と発表しました。

- 本日から施行される主な内容:(1)契約書の法定記載事項の追加、(2)価格転嫁協議の円滑化に関する通知ルール、(3)建設業者の処遇確保義務、(4)情報通信技術の活用に関する努力義務規定の創設、(5)監理技術者等の専任義務に係る合理化・営業所技術者等の職務の特例、(6)公共工事における施工体制台帳の提出義務の合理化

- 2024/12/13_国土交通省が「『品確法基本方針』及び『入契法適正化指針』の変更について閣議決定」と発表しました。

- ■公共工事等の発注者が講ずべき措置として、週休2日工事の推進、時間外労働規制に対応した工期設定や猛暑日の考慮、施工時期の平準化に向けた関係部局連携の強化、地域の実情を踏まえた適切な入札参加条件・規模の設定、資材高騰時等における誠実な契約変更協議の実施、スライド条項の適切な運用、現場管理におけるICT活用の推進、技術者の専任・兼任状況の確認、入札契約に係る情報公表の原則インターネット化 等を新たに規定。 ■公共工事等の受注者に関する事項として、能力や経験に応じた適切な処遇確保、情報通信技術を活用した生産性の向上等を新たに規定。

- 2024/12/06_国土交通省が「建設業の各種金額要件や技術検定の受検手数料を見直します」と発表しました。

- 特定建設業許可を要する下請代金額の下限(4,500万円(建築工事業7,000万円)→5,000万円(同8,000万円))、施工体制台帳等の作成を要する下請代金額の下限(4,500万円(建築一式工事7,000万円)→5,000万円(同8,000万円))、専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限(4,000万円(建築一式工事8,000万円)→4,500万円(同9,000万円))、施行日:令和7年2月1日(土)

- 2024/07/26_国土交通省が「建設業の担い手確保を推進するため、改正建設業法の一部を2024年9月1日に施行する」と発表しました。

- 今回施行される内容は、(1)中央建設業審議会が建設工事における適正な労務費の基準を作成・勧告できるようになること、(2)国土交通大臣が建設工事の請負契約の適正化及び建設業従事者の処遇確保のため必要な調査を行いその結果を公表できるようになることです。

- 2024/04/30_公正取引委員会が、「手形が下請代金の支払手段として用いられる場合の指導基準の変更について」を通知しました。

- 手形を下請代金の支払手段として用いる場合において、割引困難な手形期間の指導基準について、これまで繊維業は90日、その他の業種は120日としてきたが、今般、指導基準を業種を問わず60日とし、令和6年11月1日以降、手形期間が60日を超える手形を交付した場合、親事業者に対し指導するとの内容です。

- 2024/04/16_国土交通省が「令和7年4月1日から省エネ基準適合の全面義務化や構造関係規定の見直しなどが施行される」と発表しました。

- 原則全ての新築住宅・非住宅への省エネ基準適合の義務付けなどを定めた「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(令和4年6月公布)の施行期日を令和7年4月1日と定める政令が閣議決定されました。

- 2024/03/29_国土交通省が、「中央建設業審議会において工期に関する基準を改定し、その実施が勧告された」と発表しました。

- 2024/03/08_国土交通省が「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定したと発表しました。

- 主な内容は、1.労働者の処遇改善(建設業者に対して労働者の処遇確保を努力義務化、中央建設業審議会による標準労務費の作成・勧告、受注者及び注文者の双方に対して著しく低い労務費等による見積書の作成や変更依頼を禁止、受注者における不当に低い請負代金による契約締結を禁止)、2.資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止(受注者から注文者に対し資材高騰など請負額に影響を及ぼすリスク情報を請負契約の締結までに提供するよう義務化、契約書記載事項として資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を明確化、資材高騰が顕在化した場合に受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たときは注文者は誠実に協議に応じる努力義務)、3.働き方改革と生産性向上(著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止、ICT活用等を要件に現場技術者に係る専任規制や公共工事における施工体制台帳提出義務を緩和、特定建設業者等に対するICT活用による効率的な現場管理の努力義務化)などです。

- 2024/02/26_厚生労働省東京労働局が「本年4月1日から建設業・自動車運転業務・医師にも時間外労働の上限規制が適用されます~ 36 協定届が新しい様式に変わります ~」を掲載しました。

- 本年4月1日から、建設業・自動車運転業務・医師においても時間外労働の上限規制が適用され、これに伴い、時間外労働及び休日労働に関する協定(以下「36 協定」という。)届が新しい様式に改正されます。関係事業者におかれては、本年4月1日からの上限規制の適用に伴い、36協定の内容に合った『新しい様式による届出』が必要になります。

- 2024/01/09_国土交通省が建築士事務所の業務報酬基準を5年ぶりに改定し即日公布・施行したと通知しました。

- 主な見直し事項は①戸建住宅を含む略算表の改定②難易度補正にあたり該当する全ての難易度係数を乗じることができる基準への見直し③複合建築物に係る業務量算定方法の一本化④省エネ基準への適合の全面義務化に対応した業務量の設定などです。

- 2024/01/09_国土交通省が官庁施設の設計業務等積算基準を5年ぶりに改定し即日公布・施行したと通知しました。

- 改定の主なポイントは業務量の算定方法(算定式・算定係数等)の見直しです。

- 2023/11/09_国土交通省が「令和6年度以降の技術検定の受検資格の見直し」について掲載しました。

- 1級の第一次検定は19歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能、2級の第一次検定は17歳以上(受検年度末時点)であれば受検可能(従前から変更なし)、1級及び2級の第二次検定は、第一次検定合格後の一定期間の実務経験などで受検可能(なお、令和10年度までの間は、制度改正前の受検資格要件による第二次検定受検が可能)

- 2023/10/12_厚生労働省(労働基準)が「2024年4月から労働条件明示のルールが変わります」と発表しました。

- 労働契約の締結・更新時における労働条件明示事項が追加されます。①(雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え)就業場所・業務の変更の範囲の明示②(有期労働契約の締結の場合における)通算契約期間または更新回数の上限の有無とその内容の明示③(通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合における)無期転換を申し込むことができる旨と無期転換後の労働条件の明示

- 2022/06/05_建災防が国土交通省からの通達「宅地造成及び特定盛土等規制法の施行について」を通知しました。

- 2023/05/12_国土交通省が「施工技術検定規則及び建設業法施行規則の一部を改正する省令」等の公布を行いました。

- 建設業法に基づく1級及び2級の技術検定の受検資格の見直しや、一般建設業許可の営業所専任技術者の要件の緩和等を行うものです。

- 2023/04/28_建災防が厚生労働省からの通達「騒音障害防止のためのガイドラインの改訂について」を通知しました。

- ガイドライン改訂の主なポイント:◼ 騒音障害防止対策の管理者の選任を追加◼ 騒音レベルの新しい測定方法(個人ばく露測定と推計)の追加◼ 聴覚保護具の選定基準の明示◼ 騒音健康診断の検査項目の見直し

- 2023/04/04_厚生労働省(労働基準)が「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)」通知しました。

- 2024年4月から、労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます。

- 2023/02/13厚生労働省(労働基準)が「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案」を発表しました。

- 足場等からの墜落・転落防止措置として、幅が1メートル以上の箇所において足場を使用するときは原則として本足場を使用することを義務付けること(施行期日2024年4月1日)、足場の点検者をあらかじめ指名することを義務付け点検後に記録すべき事項に点検者の氏名を追加すること(施行期日2023年10月1日)を定めた内容です。

- 2023/02/07_国土交通省が「建築基準法施行令の一部を改正する政令案」を閣議決定したと発表しました。

- 3階以上で延べ面積が200㎡を超える事務所等の建築物を特定行政庁が定期調査報告の対象として指定できることとする、物流倉庫等に設けるひさしに係る建蔽率規制の緩和、階数に応じて要求される耐火性能基準の緩和、無窓居室に係る避難規制の緩和など。

- 2023/01/17_建災防が国土交通省からの通達「施工体制台帳の作成等についての改正について」を通知しました。

- 建設業法施行令の一部を改正する政令により、2023年1月1日から施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が4,500 万円(建築一式工事の場合は7,000 万円)に引き上げられたことなどに対応した改正です。

- 2022/12/23国土交通省が、「監理技術者制度運用マニュアル」の改正を行いました。

- 主な改正内容は、同一の監理技術者等が管理できる範囲の見直し、技術者途中交代の条件の見直し、金額要件の見直しなどです。

- 2022/12/20_国土交通省が、本年5月に公布された「宅地造成等規制法の一部を改正する法律(「盛土規制法」)」の施行期日を定める政令及び施行に必要な規定の整備を行う政令が、本日、閣議決定されたと発表しました。

- 盛土規制法の施行期日が2023年5月26日となりました。

- 2022/11/25_建災防が国土交通省からの通達「建設業法施行令の一部を改正する政令について」を通知しました。

- 2023年1月1日付で施行される「建設業法施行令の一部を改正する政令」(監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しなどを行うもの)の公布に当たり、監理技術者から主任技術者への途中交代、専任から非専任への変更、施工体制台帳及び施工体系図の取扱い、建設工事の現場に掲げる標識の取扱いなどについて留意事項を周知する内容です。

- 2022/11/15_国土交通省が、監理技術者等の専任を要する請負代金額等の見直しや、技術検定制度の見直しを行う「建設業法施行令の一部を改正する政令」を閣議決定したと発表しました。主なものは次のとおりです。

- 特定建設業の許可、監理技術者の配置、施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限を、4000万円(建築一式6000万円)⇒4500万円(建築一式7000万円)とする。

- 主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限を3500万円(建築一式7000万円)⇒4000万円(建築一式8000万円)とする。

- 施行日:2023年1月1日【金額要件の見直し関係】

- 2022/09/09_建災防が国土交通省からの通達「建設工事標準請負契約約款の実施について」を通知しました。

- 公共工事と民間工事を問わず建設発生土の適正処理を促すため、公共工事標準請負契約約款及び民間建設工事標準請負契約約款(甲)において、その工事が再生資源利用促進計画の作成を要する工事である場合は、受注者は、工事の施工前に発注者に再生資源利用促進計画を提出し、その内容を説明しなければならず、工事の完成後に発注者から請求があったときは、その実施状況を発注者に報告しなければならないことが明記されました。改正は、2023年1月1日から施行されます。

- 2022/05/31_国土交通省が「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」において、「技術者制度の見直し方針」がとりまとめられたとして、公表しました。

- ○物価上昇や消費税率変更に伴い、監理技術者の専任が必要な請負金額を税込4000万円(建築一式税込8000万円)以上、監理技術者の配置が必要な下請金額を税込4500万円(同税込7000万円)以上 とする。監理技術者の兼任について、ICTや連絡要員を活用した遠隔での施工管理ができること、2時間程度で移動できる範囲などを条件に、請負金額がいずれも税込1億円未満(建築一式税込2億円未満)の2現場を兼務することを可能とする。○営業所専任技術者の兼務について、ICTや連絡要員を活用した遠隔での施工管理ができること、2時間程度で移動できる範囲などを条件に、当該営業所において契約が締結された請負金額が税込1億円未満(建築一式税込2億円未満)の専任を要する1つの工事の監理技術者等を兼務することを可能とする。○技術検定の受験資格について、第1次検定は一定年齢(2級は17歳、1級は19歳)以上の全ての者に受検資格を認め、第2次検定は実務経験の学歴による差を見直して一定期間(2級は2級技士補として3年など、1級は1級技士補として監理技術者配置を要する規模以上の工事で3年など)を経験した者に対して受検資格を認める。(国土交通省(技術者制度の見直し方針))参照。

- 2022/05/27_国土交通省が「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されたと発表しました。

- 昨年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するものです。主な改正内容は、盛土規制の強化、報告・検査体制の確保、責任の所在の明確化、罰則の大幅強化などです。

- 2022/03/22_建災防が国土交通省からの通達「公共工事標準請負契約約款の実施について」を通知しました。

- 公共工事標準請負契約約款において、履行保証保険証券や前払金保証証書の発注者への寄託において電磁的方法も認める改正がされ、2022年4月1日から施行されます。

- 2021/10/20_建災防が国土交通省からの通達「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準(最終改正 2021年9月30日)」を通知しました。

- 2021/03/11_建災防(法律施行通知)が国土交通省からの通達「施工体制台帳の作成等についての改正について」を通知しました。

- 施工体制台帳の記載事項として、新たに監理技術者補佐の氏名等が追加されるとともに、いわゆる「作業員名簿」を施工体制台帳の一部として作成することとされるなどの改正が行われました。

- 2020/12/11_国土交通省が「改正建築物省エネ法の説明義務制度について、広く周知を行っています!~令和3年4月1日より施行される説明義務制度に係るコンテンツのご案内~」を公表しました。

- 中規模オフィスビル等が基準適合義務の対象に追加され、省エネ基準に適合しない場合や、必要な手続き・書面の整備等を怠った場合、確認済証や完了検査済証が発行されず、着工や開業が遅延する恐れがあるとのことです。

- 2020/10/01_国土交通省が建設業法等の改正を踏まえ、「監理技術者制度運用マニュアルを改正した」と発表しました。

- 特例監理技術者を配置した場合の留意事項を明記(監理技術者の専任の緩和)、特定専門工事を適用した場合の留意事項を明記(主任技術者の配置義務の見直し)、その他法令改正に伴う見直し等

- 2020/09/30_国土交通省が建設業法等の改正を踏まえ、「受発注者間・元下間の建設業法令遵守ガイドラインを改訂した」と発表しました。

- 工期又は請負代金に影響を及ぼす情報を建設業者に提供することが義務づけられたこと、契約書面に記載すべき事項に「工事を施工しない日又は時間帯の定め」が追加されたこと、著しく短い期間を工期とする請負契約を締結してはならないとされたこと、下請負人に支払う代金のうち労務費相当部分は現金で支払うよう配慮しなければならないこと等

- 2020/08/03_国土交通省が「新・担い手3法」が成立したことを受け、「建設工事の適正な工期の確保をするため、中央建設業審議会において工期に関する基準を作成し、その実施が勧告された」と発表しました。

- 2020/05/22_国土交通省が「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表しました。

- 技術検定の合格者に与えられる称号は、第一次検定に合格した者は級及び種目の名称を冠する技士補とし、第二次検定に合格した者は級及び種目の名称を冠する技士とする。(例)1級の第一次検定に合格した者を「1級土木施工管理技士補」と称する。

- 2020/05/15_国土交通省が「建設業法施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されたと発表しました。

- 著しく短い工期による請負契約の締結禁止に違反した発注者に対して、勧告等の対象となる建設工事の請負代金の額の下限は、500万円(建築一式工事にあっては1,500万円)とする。

- 元請の監理技術者を補佐する者の要件は、主任技術者要件を満たす者のうち、監理技術者の職務に係る基礎的な知識及び能力を有する者であることとし、監理技術者が兼任できる工事現場の数は2とする。

- 専門工事のうち、施工技術が画一的である等として政令で定めるもの(特定専門工事)については、元請の主任技術者が、下請の主任技術者が行うべき施工管理を併せて行うことができるが、特定専門工事は、下請代金の合計額が3,500万円未満の鉄筋工事及び型枠工事とする。

〇 法務・法令順守、トラブル事例

- 2025/11/11_東鉄工業が「公正取引委員会による当社への立ち入り検査について」を掲載しました。

- 2025/10/31_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:世紀東急工業株式会社、東和道路株式会社、あすなろ道路株式会社)

- 事実概要:当該業者が施工した箇所で出来形不足が判明した。

- 2025/09/30_国土交通省が、建設リサイクル全国一斉パトロールを実施すると発表しました。

- 都道府県及び労働基準監督署が合同で2025年10月~11月頃に実施し、主なパトロール内容は ①建設リサイクル法の遵守状況の確認 ②建設発生土の有効利用に関する取組状況の確認 ③フロン排出抑制法や労働安全衛生法など関連法令の遵守状況の確認 です。

- 2025/09/26_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:地崎道路株式会社)

- 2025/09/19_日建連が「団体活動を行う上での独占禁止法遵守のための指針」を策定しました。

- 2025/08/26_国土交通省関東地整が「建設業者に対する監督処分について」を発表しました。(処分対象業者名:機械式駐車装置メーカー3社、処分内容:営業停止命令)

- 2025/08/01_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:いであ株式会社)

- 2025/07/30_厚生労働省が「長時間労働が疑われる事業場に対する2024年度の監督指導結果」を公表しました。

- この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。対象となった26,512(うち建設業1,923)事業場のうち、11,230(うち建設業749)事業場で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。

- 2025/07/18_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:パナソニック株式会社)

- 事実概要:資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していたことが建設業法に違反するとして、関東地方整備局長より監督処分(指示)を受けた。

- 2025/07/15_国土交通省が「建設工事紛争取扱状況(2024年度)」を発表しました。

- 2024年度の全国の紛争処理状況については、申請件数は109件(前年度比30件減)でした。当事者類型別にみると、個人発注者から請負人への請求が最も多く36件となっています。紛争類型別では、工事代金の争いが最も多く、41件となっています。

- 2025/07/15_広島高速道路公社が「広島高速5号線シールドトンネル工事に係る訴えの提起について」を掲載しました。(原告:大林・大成・広成建設工事共同企業体)

- 2025/07/04_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:関電ファシリティーズ株式会社)

- 事実概要:技術検定の受検に際し虚偽の実務経験の証明を行うことによって不正に資格(1級電気工事施工管理技士及び1級管工事施工管理技士)を取得したため、その後の経営規模等評価の申請において当該資格が証する技術的能力を有さない者を有する者であるとの記載をしたことが建設業法に違反する

- 2025/07/02_清水建設が「弊社施工物件における一部報道について」を掲載しました。

- 2025/06/27_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2024年の申告事案の概要」を公表しました。

- 申告受理件数は、4,347件(前年比345件増、うち建設業は313件)で、令和4年以降は増加傾向にあります。申告受理件数を内容別にみると、賃金不払が3,359件で最も多く、次いで多いのは解雇が501件となっています。

- 2025/06/27_厚生労働省東京労働局が「2024年度の東京労働局管内における送検状況」について公表しました。

- 2024年4月から2025年3月までの1年間に、東京労働局及び管下の労働基準監督署(支署)では、86件(前年度に比べ35件増加)の司法事件を東京地方検察庁に送検しました。送検した司法事件の主な違反事項をみると、労働安全衛生法において定める危険防止措置に関する違反が31件と最も多く、次いで、賃金・退職金不払に関する違反が11件、労働時間・休日に関する違反が8件となっています。 また、業種別でみると、建設業が28件と最も多くなっています。

- 2025/06/20_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:機械式駐車装置メーカー6社)

- 2025/05/30_大成建設が「証券取引等監視委員会による当社従業員に対する課徴金納付命令の勧告について」を掲載しました。

- 2025/05/27_大成建設が「公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る上告及び上告受理の申立てについて」を掲載しました。

- 2025/05/26_鹿島建設が「独占禁止法違反事件における上告及び上告受理の申立てについて」を掲載しました。

- 2025/05/15_鹿島建設が「独占禁止法違反事件における判決(控訴審)について」を掲載しました。

- 2025/05/15_大成建設が「公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る判決について」を掲載しました。

- 2025/05/09_国土交通省関東地整が「建設業者に対する監督処分について」を発表しました。(営業停止処分業者名:JFEエンジニアリング株式会社)

- 2025/04/24_三井住友建設が「公正取引委員会による当社子会社への調査について」を掲載しました。

- 2025/04/11_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:株式会社NIPPO、鹿島道路株式会社、日本道路株式会社)

- 2025/04/07_三井住友建設が「当社に対する訴訟の経過に関するお知らせ」を公表しました。

- 2025/03/31_清水建設が「公正取引委員会による当社子会社への調査について」を掲載しました。

- 2025/03/05_長谷工コーポレーションが「公正取引委員会による当社子会社への立入検査について」を掲載しました。

- 2025/02/28_清水建設が「本日の証券取引等監視委員会の報道発表について」を掲載しました。

- 2025/02/14_国土交通省関東地整が「大林道路株式会社に対して指名停止措置を行いました」と発表しました。

- 2025/01/31_国土交通省関東地整が「建設業者に対する監督処分について」を発表しました。(指示処分:パナソニック株式会社、営業停止等:他4社)

- 2025/01/28_オリエンタル白石が「弊社工事現場における事故について(お詫び)」を掲載しました。

- 2025/01/15_奥村組が「社内調査委員会の調査報告書の受領及び再発防止策の策定等に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2025/01/10_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:株式会社佐藤渡辺)

- 2024/12/25_国土交通省が「住友林業株式会社が供給した住宅等における国土交通大臣認定の仕様への不適合について」発表しました。

- 不適合の内容:平成26年12月~令和6年12月に完成した住宅等930棟で、軒裏(準耐火構造)において大臣認定の仕様と成分が異なる軒裏材を使用していたことで、建築基準法の規定に抵触するおそれがあること。

- 2024/12/02_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2023年の定期監督等の実施結果」を公表しました。

- 定期監督等の実施事業場数14,883事業場(うち建設業7,846事業場)のうち10,119事業場(全体の68.0%)(うち建設業 5,125事業場(建設業全体の65.3%))で労働基準関係法令違反あり。主な違反内容は、⑴機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの(22.6%)⑵違法な時間外労働があったもの(17.0%)⑶健康診断の実施に関する違反があったものの(13.9%)。

- 2024/10/24_奥村組が「社内調査委員会の設置に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2024/09/26_清水建設が「『観音地区下水道築造工事』における道路陥没について」を掲載しました。

- 2024/09/06_NIPPOが「設計図書と異なる仕様のアスファルト合材が用いられたこと等に関して、弊社が 2024年6月19日及び 2024年7月3日付で公表した内容についての訂正のご報告」を掲載しました。

- 2024/09/06_鹿島道路が「弊社施工工事において設計図書と異なるアスファルト合材が使用されていたことについてご報告(第4報)」を掲載しました。

- 2024/07/23清水建設が、「弊社工事におけるコンクリート強度に対する懸念事案への対応について」を掲載しました。

- 2024/07/12_国土交通省が「建設工事紛争取扱状況(2023年度)」を発表しました。

- 2023年度の全国の紛争処理状況については、申請件数は143件(前年度比42件増)でした。このうち、発注者から請負人への請求が68件(48%)、請負人から発注者への請求が50件(35%)、下請負人から元請負人への請求が22件(15%)でした。紛争の内容は、工事代金や下請代金の争いが77件(54%)、工事瑕疵が37件(26%)でした。

- 2024/07/09_大成建設が「公正取引委員会からの排除措置命令の取消訴訟に係る判決等について」を掲載しました。

- 2024/07/09_鹿島建設が「独占禁止法違反事件における公訴の提起について」を掲載しました。

- 2024/06/27_鹿島建設が「独占禁止法違反事件における判決について」を掲載しました。

- 2024/06/14_国土交通省関東地整が「指名停止措置について」を発表しました。(指名停止措置業者名:大成建設株式会社他)

- 2024/06/11_積水ハウスが「分譲マンション『グランドメゾン国立富士見通り』の事業中止について 」を公表しました。

- 2024/05/29_鹿島道路が「弊社施工工事において設計図書と異なるアスファルト合材が使用されていたことについて」を掲載しました。

- 2024/05/22_NIPPOが「弊社施工の工事に設計図書と異なるアスファルト合材が用いられたことについてのご報告(第2報)」を掲載しました。

- 2024/04/20_NIPPOが「弊社施工の工事に設計図書と異なるアスファルト合材が用いられたことについてのご報告」を掲載しました。

- 国土交通省などから受注した工事において、設計図書に指定されていない再生骨材が含まれるアスファルト合材が使用されていたという内容です。

- 2024/04/17_安藤ハザマが「JR東海道本線におけるのり面崩壊について」を掲載しました。

- 2024年3月12日に発生したJR東海道本線におけるのり面の崩壊について、隣接して施工していた弊社工事に起因して発生したことが確認されたという内容です。

- 2024/04/15_清水建設が「弊社施工中の豊海地区第一種市街地再開発事業について」を掲載しました。

- 2024/04/03_清水建設が「弊社施工中工事に関する一部報道について」を掲載しました。

- 東京都内で施工中の市街地再開発施設工事において、現場で打ち込んだコンクリートの破壊検査において、一部のテストピースの強度が想定の数値に達していないことが判明したというものです。

- 2024/03/25_日建連が「下請取引適正化と適正な受注活動の徹底に向けた自主行動計画」の改定を行いました。

- 今回の改定では主に、建設工事以外の取引への配慮、働き方改革の推進を阻害する取引慣行の改善、元請負人からの協議の実施、説明・資料を求める場合下請負人が公表資料に基づき提示した価格を尊重を「自主行動計画」に追記したとのことです。

- 2024/03/19_奥村組が「弊社工事現場における事故について」を掲載しました。

- 2024/03/13_鹿島建設が「弊社の東京外かく環状道路 本線トンネル(南行)東名北工事に関する報道について」を掲載しました。

- 「施工現場での業務連絡を目的としたグループチャットアプリの中で、現場周辺にお住まいの方に対する礼節を欠いた不適切な表現を用いた情報交換があったことをお詫びする」といった内容です。

- 2024/01/31_国土交通省が、中小企業庁と実施した「2023年度下請取引等実態調査」の結果を発表しました。

- 元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の実態等、見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、価格転嫁や工期設定の状況、約束手形の期間短縮や電子化の状況、技能労働者への賃金支払状況等に関する調査の結果、建設業法に基づく指導を行う必要があると認められた建設業者(7,043業者)に対しては指導票を送付し、是正措置を講じるよう指導を行うとともに、必要に応じて許可行政庁において立入検査等を実施するとのことです。

- 2024/01/31_戸田建設が「五島市沖洋上風力発電事業に関する経過について」を掲載しました。

- 海上に設置済みの風車3基(1~3号機)のうち、1基を陸揚げして品質保証のための検査等を実施した結果、長期に亘る健全性を確保することが難しいと判断し、残りの2基も陸揚げし、再構築を実施するとの内容です。

- 2024/01/12_大成建設が「労働安全衛生法違反の疑いによる弊社社員及び協力会社とその社員の書類送検について」を掲載しました。

- リニア南アルプストンネル新設工事で発生した労災を労基署に報告しなかった疑いで同社社員及び協力会社とその社員が書類送検されたとの内容です。

- 2024/01/12_大林組が「東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業建設工事の工事再開について」を掲載しました。

- 昨年9月に発生した重大災害に関し安全対策を徹底のうえ1月16日から工事再開することとななったこと、並びに被災者の行動や作業に関して問題は一切なく事故責任は同社側にあると考えているとの内容です。

- 2024/01/10_国土交通省関東地整が株式会社久米設計に対し、1ヵ月間の指名停止措置を行いました。

- 久米設計九州支社長が公契約関係競売入札妨害容疑で宮崎県警に逮捕されたことがその処分理由です。

- 2023/12/20_丹青社(お知らせ)が「業務委託先からの個人情報漏洩に関するお詫びとお知らせ」を掲載しました。

- 丹青社の業務委託先が第三者からの不正アクセスを受け、株主・投資家・顧客・従業員のメールアドレス641件が漏洩したほか、同社ドメインを使った「なりすましメール」が多数発信されたとのことです。

- 2023/12/27_公正取引委員会が「独占禁止法上の「優越的地位の濫用」に係るコスト上昇分の価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査の結果」を発表しました。

- 総合工事業では独占禁止法Q&Aに該当する行為が認められた発注者325社に注意喚起文書が送付され、問題につながるおそれのある事例として「総合工事業者A社は、一部の業者との取引価格について、発注の都度見積りを取っているものの、見積りの算定の基礎となる工事単価の引上げの要請がなかったことから、コスト上昇分の取引価格への反映の必要性について、価格交渉の場において協議することなく、工事単価を据え置いていた。」が挙げられています。

- 2023/12/13_鹿島建設が「当社の連結子会社である鹿島道路株式会社が提起した訴訟について」を掲載しました。

- 2023/12/06_国土交通省が、建設リサイクル法等に係る全国一斉パトロールの実施結果を発表しました。

- 都道府県及び労働基準監督署が合同で、2023年10月~11月に、建設リサイクル法一斉パトロールを実施しました。関係行政庁の職員が5,331の建設工事現場へ立入り、建設リサイクル法、廃棄物処理法、大気汚染防止法、フロン排出抑制法、労働安全衛生法及び石綿障害予防規則の遵守状況の確認をした結果、396件の指導等を実施しました。指導等を行った主な内容は、建設リサイクル法に規定する標識の掲示が適切に行われていなかったもの、建設リサイクル法に規定する解体手順等が徹底されていないもの、建設リサイクル法に規定する施工計画等の届出が未提出であったもの、特定建設資材への付着物の除去など工事前の措置が適切に行われていないものなどです。

- 2023/12/01_久米設計が「再発防止策の策定等に関するお知らせ」を掲載しました。

- 2023/10/27_国土交通省関東地整がパシフィックコンサルタンツ株式会社に対し、指名停止措置を行いました。

- 東京外かく環状道路(関越~東名)の大泉JCT地区の施工にあたり、仮設構造物の詳細設計を実施したが、シールドマシン切削可能壁の中心位置が本来のトンネル中心位置と異なる設計成果となっていたことがその処分理由です。

- 2023/10/25_JFEエンジニアリング株式会社が「当社社員に対する判決について」を掲載しました。

- 2023/09/29_国土交通省が、建設リサイクル法に係る全国一斉パトロールの実施を発表しました。

- 都道府県及び労働基準監督署が合同で2023年10月~11月に実施し、実施内容は①建設リサイクル法の遵守状況の確認及び周知徹底、②廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認及び周知徹底、③労働安全衛生法、石綿障害予防規則の遵守状況の確認及び周知徹底です。

- 2023/10/11_日建連が「土壌汚染関連条例等リンク集(東京・千葉・埼玉・神奈川・愛知・大阪)」を掲載しました。

- 2023/09/29_建災防が厚生労働省からの通達「ビル建築に伴う鉄骨建方工事に係る労働災害防止対策の徹底について」を通知しました。

- 2023/09/29_清水建設が「一宮川の河川激甚災害対策特別緊急工事について」を掲載しました。

- 2023/09/19_国土交通省が「担い手確保の取組を加速し、持続可能な建設業を目指すために 建設産業の諸課題に対して早急に講ずべき具体策がとりまとめられました(中間とりまとめ)」と発表しました。

- 【中間とりまとめの概要】1.請負契約の透明化による適切なリスク分担(1)契約における情報の非対称性の解消(2)価格変動等への対応の契約上での明確化(3)当事者間のコミュニケーションと請負契約の適正化(4)契約形態や契約主体に応じた対応 2.適切な労務費等の確保や賃金行き渡りの担保(1)標準労務費の勧告(2)受注者における不当に低い請負代金の禁止(3)適切な水準の賃金等の支払い確保のための措置 3.魅力ある就労環境を実現する働き方改革と生産性向上(1)適切な工期の確保(2)生産性の向上

- 2023/09/22_戸田建設が「五島市沖洋上風力発電事業の運転開始時期の延期について」を掲載しました。

- 2023/09/19_大林組が「東京駅前八重洲一丁目東B地区第一種市街地再開発事業における鉄骨工事中の事故について」を掲載しました。

- 2023/09/11_国土交通省関東地整が西武建設株式会社に対し、指名停止措置(4ヵ月)を行いました。

- 経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行うことにより得た経営事項審査結果を公共工事の発注者に提出し、公共発注者がその結果を複数年度の資格審査に用いたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、関東地方整備局長から監督処分(営業停止45日間)を受けたのが指名停止措置理由です。

- 2023/08/22_清水建設が「施工中建物における是正工事等の実施と竣工引渡の見通しについて」を発表しました。

- 「(仮称)TTMプロジェクト新築工事」(田町タワー)において、鉄骨建方精度の管理に起因した床レベルの精度などの問題が発生しそれに伴う諸確認や是正工事の必要が生じたため引渡し時期が当初予定から3か月遅延すること、鉄骨建方精度について実測値とは異なる値を施工記録として設計監理者に伝えていたこと、第三者機関による検証の結果では建物の構造上の健全性は確保されているとする内容です。

- 2023/07/26_国土交通省が、中小企業庁と共に、建設業者12,000業者に対し「2023年度下請取引等実態調査」を実施すると発表しました。

- 調査対象業者は大臣許可1,500業者と知事許可10,500業者、調査方法は郵送による書面調査、調査期間は7月26日から9月8日、調査内容は、元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の実態、見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、価格転嫁や工期設定の状況、約束手形の期間短縮や電子化の状況、技能労働者への賃金支払状況等です。

- 2023/07/21_国土交通省関東地整が西武建設株式会社、西武造園株式会社及び西武緑化管理株式会社に対し、建設業法に基づく監督処分(営業停止命令等)を行いました。

- 資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者や工事現場の監理技術者として配置していたこと、並びに経営事項審査において資格要件を満たさない者を技術職員名簿に記載し虚偽の申請を行ったことがその処分理由です。

- 2023/07/14_大成建設が「世田谷区本庁舎等整備工事における情報」を更新いたしました。

- 大成建設は、2023年5月24日付で1期工事の工期延伸(当初24.5ヶ月⇒変更後32.5ヶ月)をお願いしたとしていましたが、今回、2期工事の工期延伸(25.5ヶ月⇒32ヶ月)、3期工事の工期延伸(25ヶ月⇒33ヶ月)についても申し出ることことを明らかにしました(トータル75ヶ月⇒97.5ヶ月)。2・3期工事の工期延伸の原因は、①「引越し期間における作業制限の認識不足」、②「検査工程の認識不足」、③「応札時の施工計画の見誤り」とのことです。

- 2023/07/14_国土交通省が「建設工事紛争取扱状況(2022年度)」を発表しました。

- 2022年度の全国の紛争処理状況は、申請件数は101件(前年度比21件減)でした。このうち、発注者から請負人への請求が44件(42%)、請負人から発注者への請求が34件(33%)、下請負人から元請負人への請求が19件(18%)でした。紛争の内容は、工事代金や下請代金の争いが49件(47%)、工事瑕疵が34件(33%)でした。

- 2023/06/30_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2022年の申告事案の概要」を公表しました。

- 申告受理件数は 3,177 件で、前年と比べ 188 件(6.3%)増加しました。直近 10 年間における申告受理件数の推移をみると、概ね緩やかな減少傾向にありますが、令和4年は令和3年に比較して微増しました。申告を内容別にみると、賃金不払が 2,423 件(前年比 6.0%増)で最も多く、次いで多いのは、解雇が 384 件(前年比 4.2%減)となっております。

- 2023/06/30_厚生労働省東京労働局が「2022年度の東京労働局管内における送検状況」について公表しました。

- 2021年4月から2022年3月までの1年間に、東京労働局及び管下の労働基準監督署(支署)では、81件(前年度に比べ11件増加)の司法事件を令和4年4月から令和5年3月までの1年間に、東京労働局及び管下の労働基準監督署(支署)では、70 件(前年度に比べ 11 件減少)の司法事件を東京地方検察庁に送検しました。送検した司法事件の主な違反事項をみると、労働安全衛生法において定める危険防止措置に関する違反が 25 件で最も多く、次いで賃金・退職金不払に関する違反が 14件となっています。危険防止措置に関する違反については、前年度より減少したものの、過去 10 年間で前年度に次いで2番目に多く、高い水準となっています。なお、業種別でみると、建設業が 23 件で最も多く、次いで運輸交通業が9件となっています。

- 2023/06/09_大成建設が「世田谷区本庁舎等整備工事における工程遅延に係る経緯等報告書」を発表しました。

- 2023/05/26_国土交通省関東地整が「株式会社長大に対して指名停止措置を行った」と発表しました。

- 2023/05/25_建災防が国土交通省からの通達「建設工事の品質管理及び施工管理の徹底について」を通知しました。

- 建設業者による発注者への虚偽報告に起因して建設工事の品質や施工に対して疑念を招くような事案が発生しているとして、発注者への虚偽報告といった不正事案の発生を防止するとともに、建設工事の品質管理及び施工管理の徹底に万全を期すよう、周知徹底と適切な指導を求める内容です。(大成建設や熊谷組による虚偽報告の事案を受けたものと思われます。)

- 2023/05/12_国土交通省関東地整が「三井不動産ビルマネジメント株式会社に対して指名停⽌措置を行った」と発表しました。民間工事における主任技術者の専任義務違反により東京都知事から監督処分(指示)を受けたためです。

- 2023/05/02_熊谷組が「弊社JV施工の工事におけるコンクリートの単位水量試験およびスランプ試験の虚偽報告について」を発表しました。

- 施工中の「北海道新幹線、羊蹄トンネル(有島)他」において、発注者と定めた条件によるコンクリートの単位水量試験およびスランプ試験に関して虚偽報告を行っていたことが判明したとのことです。

- 2023/04/17_国土交通省が「中央建設工事紛争審査会紛争処理状況(2022年度第4四半期)」を発表しました。

- 新規申請件数7件のうち、当事者類型は請負人から法人発注者、下請負人から元請負人への争いがそれぞれ3件で、紛争類型は工事代金の争いが4件となっている。前期からの繰越件数36件を加えた43件中、「仲裁」が18件と過半数を超えている。また、今期の終了件数11件のうち、調停成立は3件、仲裁判断は3件となっている。

- 2023/03/27_日建連が「下請取引適正化と適正な受注活動の徹底に向けた自主行動計画」を改定しました。

- 約束手形の利用の廃止に向け電子記録債権等の電子的決済手段への移行を促進すること、会員会社は全てパートナーシップ構築宣言を実施し積極的に取引適正化に向け取り組んでいくこと、請負代金と工期について下請負人から協議の申出があった場合は元請負人は適切に協議に応じることを「自主行動計画」に追記したものです。

- 2023/03/17_国土交通省関東地整が「建設業者(青木あすなろ建設)に対する監督処分について」を発表しました。

- 2023/03/16_大成建設が「施工中工事における鉄骨建方等の精度不良について」を発表しました。

- 施工中の高層ビル建築工事において、発注者と定めた品質基準を満たさない鉄骨建方及びスラブ厚の精度不良が発覚したこと、作業所において鉄骨精度計測値について一部実測値と異なる数値を工事監理者に報告していたこと、また是正工事として地上部分の全て及び地下部の是正対象部分を撤去したうえで再構築することなどが主な内容です。

- 2023/02/13建災防が国土交通省からの通達「建設業者の許可情報のインターネット公表の推進について」を通知しました。

- 各建設業者の店舗や工事現場の許可情報(商号又は名称、代表者の氏名、一般建設業又は特定建設業の別、許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業)について、引き続き標識による掲示は行いつつ、各建設業者の所有する自社のウェブサイト等においても公表することを求める内容です。

- 2023/02/07_中小企業庁が「価格交渉促進月間の実施とフォローアップ調査結果」を発表しました。

- 昨年9月の「価格交渉促進月間」に中小企業に対して主な取引先との価格交渉・価格転嫁の状況について実施したフォローアップ調査結果について、各業界や各親事業者名ごとの結果を公表するとともに、状況の芳しくない親事業者に対しては下請中小企業振興法に基づき大臣名で指導・助言を実施するものです。

- 2023/01/18_国土交通省が、中小企業庁と実施した「2022年度下請取引等実態調査」の結果を発表しました。

- 元請負人と下請負人の間及び発注者(施主)と元請負人の間の取引の実態等、見積方法(法定福利費、労務費、工期)の状況、価格転嫁や工期設定の状況、約束手形の期間短縮や電子化の状況、技能労働者への賃金支払状況等に関する調査の結果、建設業法に基づく指導を行う必要があると認められた建設業者8,548業者に対し指導票を送付し、是正措置を講じるよう指導を行うとともに、必要に応じて許可行政庁において立入検査等を実施するとのことです。

- 2023/01/10_日建連(約款)が、「設計施工契約約款 契約書関係書式」を2023年1月1日付で改正したと発表しました。

- 今回の改正は、日建連約款が規準にしている、民間(七会)連合協定工事請負契約約款が見直され、建設発生土の処分についての確認規定が設けられたこと、暴力団排除条項が改正されたこと受けて、同約款に準じた改正を行ったものです。また、令和元年5月に意匠法の改正により可能となった建築の意匠登録についての規定を設けました。(改正約款販売開始日1月13日以降)

- 2023/01/10_民間連合協定工事請負契約約款委員会が、「民間(七会)連合協定工事請負契約約款」を2023年1月1日付で改正しました。

- 今回の改正の目的は、危険な盛土等の発生を防止するため建設発生土の搬出先等を明確化すること並びに反社会的勢力排除のさらなる徹底を図るため暴排条項を充実させたことにあります。(改正約款販売開始日1月10日以降)

- 2022/12/07_建災防が国土交通省からの通達「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」を通知しました。

- 2022/12/01_国土交通省が、建設リサイクル法等に係る全国一斉パトロールの実施結果を発表しました。

- 都道府県及び労働基準監督署が合同で、2022年10月~11月に、建設リサイクル法一斉パトロールを実施しました。関係行政庁の職員が約5千の建設工事現場へ立入り、建設リサイクル法、廃棄物処理法、大気汚染防止法及びフロン排出抑制法の遵守状況の確認をした結果、327件の指導等を実施しました。

- 2022/09/30_国土交通省が、公共工事のより一層の適正な施工体制の確保と徹底を図るため、稼働中の国土交通省直轄工事を対象に、今年度も10月から12月までに「施工体制に関する全国一斉点検」を実施すると発表しました。

- 点検対象工事は、請負金額が3,500万円(建築一式は7,000万円)以上の工事から抽出する(低入札価格調査対象工事は全ての工事を対象)とのことです。点検内容は、1.監理技術者等の配置、2.下請負契約、3.施工体制台帳の備え付け、4.下請負人となっています。

- 2022/09/09_建災防が国土交通省からの通達「建設業取引適正化推進期間の実施について」を通知しました。

- 期間は2022年10月1日~12月28日で、期間内は、地方整備局、都道府県並びに地方整備局と都道府県による合同の立入検査及び報告徴取を重点的に実施し、法令違反や不適切な行為が見受けられた場合は、必要に応じて指導・監督を行うとのことです。

- 2022/08/10_建災防が国土交通省からの通達「下請契約及び下請代金支払の適正化並びに施工管理の徹底等について」通知しました。

- 元請負人と下請負人間の取引において、元請負人と下請負人の間において赤伝処理等による一方的な代金の差し引き、指値発注による不適切な下請取引、追加・変更契約の締結拒否、下請負人の責によらないやり直し工事の強制、正当な理由がない長期間にわたる支払保留等、下請負人へのしわ寄せを行わないこと、加えて、建設業者の施工不良に関する問題が社会的に注目されるなど、建設工事現場における品質管理や施工管理を徹底することなどを求める内容です。

- 2022/08/10_建災防が国土交通省からの通達「建設業法令遵守ガイドラインの一部改正について」通知しました。

- 建設業における適正な請負代金の設定や適切な工期の確保、約束手形の利用廃止に向けた取組促進、宅地造成等規制法の一部を改正する法律への対応などから、ガイドラインの改訂を行ったとのことです。

- 2022/07/21_厚生労働省東京労働局が、「個別労働紛争の解決制度等に関する2021年度の施行状況」を公表しました。

- 民事上の個別労働紛争相談件数は2万7,142件で、内訳は①いじめ・嫌がらせ9,654件②解雇3,328件③労働条件引下げ2,945件など。このうち、紛争調整委員会による「あっせん」申請受理は651件(紛争当事者双方のあっせん参加率は60.5%、被申請人があっせんに参加した件数における合意率は61.2%)、「調停」申請受理件数は52件。

- 2022/07/15_国土交通省が「建設工事紛争取扱状況(2021年度)」を発表しました。

- 2021年度の全国の申請件数は122件(前年度比1件増)。このうち、発注者から請負人への請求が50件(41%)、請負人から発注者への請求が40件(33%)、下請負人から元請負人への請求が26件(21%)でした。紛争の内容は、工事代金や下請代金の争いが67件(55%)、工事瑕疵が31件(25%)でした。

- 2022/07/07_建災防(法律施行通知)が中央建設業審議会からの通達「建設工事標準請負契約約款の実施について」を通知しました。

- 建設発生土の搬出先の明確化を目的に、公共工事標準請負契約約款と民間建設工事標準請負契約約款(甲)を共に2022年6月21日から改正施行するものです。具体的には、契約書鑑において「建設発生土の搬出先については仕様書に定めるとおり」と記入し、仕様書に建設発生土の搬出先の名称及び所在地を定めるとされています(公共工事は「定める」、民間工事は「定めるのが望ましい」)。

- 2022/07/07_建災防(法律施行通知)が国土交通省からの通達「資材価格の急激な変動に伴う請負代金額の変更等について」を通知しました。

- 公共発注者及び民間発注者に対して、請負契約の締結・履行に当たっては、公共約款第26条第5項や民間約款31条の規定を適切に設定・運用するなど適切な対応を図るよう要請しているとのことです。

- 2022/06/15_建災防(法律施行通知)が国土交通省からの通達「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の一部改正について」を通知しました。

- 自然災害の激甚化・頻発化により、不適切な盛土等による土砂災害リスクが増加していることから、廃棄物混じり盛土の発生を防止するため、建設業者が廃棄物処理法違反で役員等又は政令で定める使用人が懲役刑に処せられた場合は15日以上、それ以外の場合で役職員が刑に処せられたときは7日以上の営業停止処分を行うこととすると新たに定められました。

- 2022/05/31_公正取引委員会が「2021年度における独占禁止法違反事件の処理状況」を発表しました。

- 2021年度においては、独占禁止法違反行為について、延べ34名の事業者に対して、3件の排除措置命令を行った。排除措置命令3件の内訳は、いずれも入札談合となっている。入札談合3件の市場規模は、総額420億円超である。また、延べ31名の事業者に対して、総額21億8026万円の課徴金納付命令を行った。課徴金減免制度に基づき、事業者から自らの違反行為に係る事実の報告等が行われた件数は、52件であった。

- 2022/05/31_公正取引委員会が「2021年度における下請法の運用状況及び中小事業者等の取引公正化に向けた取組」を発表しました。

- 2021年度の下請法違反行為に対する勧告件数は4件(違反行為類型は「下請代金の減額」)、指導件数は7,922件で、下請事業者が被った不利益について親事業者187名から下請事業者5,625名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額5億5995万円相当の原状回復が行われた。このうち、下請法違反行為を自発的に申し出た親事業者に係る事案は34件であり、親事業者からの違反行為の自発的な申出により、下請事業者433名に対し、下請代金の減額分の返還等、総額1億4896万円相当の原状回復が行われた。

- 2022/02/25_厚生労働省(労働基準)が「規格不適合の墜落制止用器具の使用中止と回収」について公表しました。

- 2022/01/13_国土交通省が建設業法改正(2020年10月1日施行)後初の下請取引等実態調査の結果を発表しました。

- 建設工事を下請負人に発注したことのある建設業者(12,427 業者)が回答すべき調査項目について、指導対象となる29の調査項目に対し、全て適正回答(適正な取引を行っていると回答)だった適正回答業者率は10.8%となりました。不適正な取引に該当する回答を行った建設業者11,084業者に対し、指導票を発送しました。本調査結果に基づき、必要に応じて、許可行政庁において立入検査等を実施します。今年度新規の設問項目である「労務費の内訳を明示した見積書」では67.3%の建設業者が内訳を明示した見積書を交付しており、「工期」については94.7%の建設業者が、追加工事等が生じた場合、工期変更を認めていると回答し、また「約束手形」の手形期間を60日(予定・検討中も含む)としている建設業者は 73.8%との回答でした。技能労働者への賃金支払状況では、賃金水準を引き上げた、あるいは引き上げる予定があると回答した建設業者は82.8%で、昨年度(79.3 %)から 3.5 ポイント増加しました。

- 2021/12/20_建災防(法律施行通知)が国土交通省からの通達「営業所専任技術者等の業務におけるテレワークの活用」を通知しました。

- 「建設業許可事務ガイドラインについて」において、経営業務管理責任者、営業所専任技術者及び令第3条に規定する使用人に求められている「常勤」については、テレワーク(営業所等勤務を要する場所以外の場所で、ICTの活用により、営業所等で職務に従事している場合と同等の職務を遂行でき、かつ、所定の時間中において常時連絡を取ることが可能な環境下においてその職務に従事することをいう。)を行う場合を含むものとされました。

- 2021/11/16_中小企業庁が下請取引の適正化(下請代金支払等の適正化、最低賃金の引上げや働き方改革に伴う下請事業者への不当なしわ寄せの防止、「パートナーシップ構築宣言」の推進等)について、関係事業者団体に要請しました。

- 2021/10/25_国土交通省関東地整が建設業の取引適正化等を図ることを目的として、建設企業を対象とした「建設業取引適正化等に関するweb講習会」の開催を案内しました。

- 実施期間:10月25日(月)~12月28日(火) 実施内容:動画のオンデマンド配信(建設業の適正取引に向けて~実際のトラブル事例を踏まえて~等)

- 2021/07/26_国土交通省が「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」等の改正について発表しました。

- 不正に資格等を取得した技術者を工事現場に配置した建設業者や、粗雑工事等により工事目的物に重大な瑕疵を生じさせた建設業者に対する監督処分を強化しました。

- 2021/07/21_国土交通省が「建設工事紛争取扱状況(2020年度)」を発表しました。

- 2020年度の全国の申請件数は121件(前年度比5件減)。このうち、発注者から請負人への請求が65件(54%)、請負人から発注者への請求が36件(30%)、下請負人から元請負人への請求が17件(14%)でした。紛争の内容は、工事代金や下請代金の争いが58件(48%)、工事瑕疵が36件(30%)でした。

- 2021/03/31_中小企業庁が、下請代金の支払手段に係る要請文を発信しました。

- 2021年3月31日、中小企業庁と公正取引委員会は、下請代金の支払手段に関する通知を見直し、下請代金支払に係る手形サイトは60日以内とし、おおむね3年以内を目途として可能な限り速やかに実施するなどと通知しました。

- 2021/03/24_国土交通省が、直轄工事を対象に実施した「2020年度公共工事の施工体制の全国一斉点検の結果」を発表しました。

- 主任技術者・監理技術者の専任配置、下請負人の建設業許可、下請との工事契約内容、施工体制台帳の作成、一括下請負がないこと、下請負人主任技術者の専任配置、元請負人と下請負人との資機材取引などについて確認し、多くの工事において適切な施工体制が確保されていたとのことです。

- 2021/01/18_国土交通省が、「設計受託契約等に係る重要事項説明について、対面ではない、ITを活用した実施が可能となりました」と発表しました。

〇 労働・資材市況

- 2025/02/14_国土交通省が「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価」について公表しました。

- 改定のポイント:全国全職種単純平均で前年度比6.0%引き上げる。13年連続の引き上げにより、全国全職種加重平均値が24,852円となった。労務単価には事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていないので、下請代金に必要経費分を計上しない又は下請代金から値引くことは不当行為となる。

- 2024/11/21_日建連(建設資材高騰パンフレット)が「設備工事費上昇等の現状について(2024秋版)」を更新しました。

- 2024/02/16_国土交通省が、「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価について」発表しました。

- 全国全職種単純平均で前年度比5.9%引き上げられたとのことです。

- 2023/11/27_日建連(建設資材高騰パンフレット)が「設備工事費上昇の現状について」パンフレット(2023年秋版(改訂版) )を更新しました。

- 2023/10/20_日建連(建設資材高騰パンフレット)が「設備工事費上昇の現状について」パンフレット(2023年秋版)を発行しました。

- 2023/08/07_厚生労働省東京労働局が「東京地方最低賃金審議会は、東京労働局長に対し、東京都最低賃金を41円引上げて、時間額1,113円に改正することが適当であるとの答申を行いました」と発表しました。

- 2022/05/30_日建連(建設資材高騰パンフレット)が「建設資材高騰・労務費の上昇等の現状」パンフレット(2023年5月版)を更新しました。

- 日本建設業連合会のパンフレット(建設資材高騰・労務費の上昇の現状)に掲載している「建設資材物価指数(東京)の推移」は、(一財)建設物価調査会の推計を参照していましたが、2023年度4月分からその推計値の基準年が 2011年から2015年へ移行されたため、それに合わせ、パンフレットの建設資材物価指数(東京)グラフも2011年を基準年とする指数(2011年平均=100)から2015年を基準年とする指数(2015年平均=100)に置き換えたとのことです。

- 2023/03/06_建災防が国土交通省からの通達「技能労働者の適正な賃金水準の確保について」を通知しました。

- 国土交通省が2023年3月から適用する公共工事設計労務単価(新労務単価)が決定・公表され、前年度比で全国全職種平均が 5.2%の上昇となったことを受け、元請業者に対して市場における労務の取引価格等を的確に反映した適正な価格での下請契約の締結などを求める内容です。

- 2022/06/24_日建連(建設資材高騰パンフレット)が「建設工事を発注する民間事業者・施主の皆様に対するお願い」「建設資材高騰等の現状」パンフレットを掲載しました。

- 本パンフレットは、日建連会員企業が、民間事業者・施主の皆様に対して、建設資材の高騰や品不足・ひっ迫の状況、調達状況を反映した価格・工期での契約締結などをご説明する際に活用していただくことを想定して作成したもので、今後、資材価格高騰の直近の状況を反映して、数値等を定期的に更新するとのことです。

- 2022/06/17_経済調査会(お知らせ)が「【積算資料・臨時情報】生コンクリート、ストレートアスファルトの騰勢強まる」について記事を掲載しました。

- 生コンクリートが全国各地で騰勢を強めており、東京(17区)ではm3当たり1万5,200円と前月比200円の上昇となった。また、ストレートアスファルトはt当たり前月比2万4,000円上伸し、全国で10万円の大台を超え、過去最高値を更新。前月まで17カ月連続の続騰となっていたコンクリート型枠用合板も、為替相場の円安進行の影響などからさらに騰勢が強まり、枚当たり前月比90円上昇の2,000円(東京地区・以下同)と、史上初めて2,000円台となった。一方、鋼材類では、原料となる鉄スクラップの市況が海外相場の下落の影響を受けて軟調に転じており、t当たり前月比8,500円下落の4万6,500円と4カ月振りに下落した。

- 2022/05/18_経済調査会(お知らせ)が「【積算資料・臨時情報】異形棒鋼が最高値を更新」について記事を掲載しました。

- 異形棒鋼がt当たり前月比9,000円上伸の12万円と史上初めて12万円台となり、およそ14年ぶりに最高値を更新。前年同月比では+51.9%となり、この1年で価格上昇率は5割を超える急騰となっている。また、H形鋼もt当たり前月比3,000円上伸の11万8,000円となり、過去最高値に迫る水準となっている。

- 2022/04/27_日建連が、経団連に対し建設資材価格の高騰や品不足についての要望書を提出し、26日に政府が決定した「原油価格・物価高騰等総合対策」及び国土交通省局長通達に明記された発注者と元請負人との間の請負代金や工期に関する契約の適正化につき、協力を要請したと発表しました。

- 2022/03/18_経済調査会(お知らせ)が資材価格の高騰について臨時情報(世界的な資源高により資材価格の騰勢続く! ~ウクライナ情勢の緊迫化により、今後さらなる急騰の可能性~ )を掲載しました。

- 2021/12/13_経済調査会(お知らせ)が「ウッドショックの背景と流通状況」について記事を掲載しました。

- 2021/12/07_経済調査会(お知らせ)が「土木・建築分野で求められる環境対応とエコマーク」について記事を掲載しました。

- 今回の決定により、全国全職種単純平均で対前年度比1.2%引き上げられることになります。また、必要な法定福利費相当額を加算するなどの措置を行った2013年度の改訂から9年連続の引き上げにより、全国全職種加重平均値が20,409円となりました。

〇 不動産市況・オフィス需要

- 2023/11/17_国土交通省が「2023年第3四半期地価LOOKレポート」を発表しました。

- 主要都市の高度利用地等における地価動向※は、景気が緩やかに回復している中、マンション需要の堅調さに加え、店舗需要の回復傾向が継続したことなどにより、4期連続で全ての地区において上昇又は横ばいとなった。住宅地では、6期連続で23地区全てで上昇した。※令和5年7月1日~10月1日

- 2023/08/25_国土交通省が「2023年第2四半期(2023年4月1日~7月1日)地価LOOKレポート」を発表しました。

- 主要都市の高度利用地等における地価動向は、景気が緩やかに回復している中、マンション需要の堅調さに加え、店舗需要の回復が継続し、3期連続で全ての地区において上昇又は横ばいとなった。住宅地では、5期連続で23地区全てで上昇した。

- 2023/06/16_国土交通省が「2023年第1四半期(2023年1月1日~4月1日)地価LOOKレポート」を発表しました。

- 主要都市の高度利用地等における地価動向は、ウィズコロナの下で、マンション需要の堅調さに加え、店舗需要の回復が継続し、前期に引き続き、全ての地区において上昇又は横ばいとなった。住宅地では、23地区全てで上昇が継続した。

- 2023/03/22国土交通省が「令和5年地価公示」を発表しました。

- 全用途平均・住宅地・商業地のいずれも2年連続で上昇し、上昇率が拡大した。

- 2023/02/24国土交通省が「2022年第4四半期地価LOOKレポート」を発表しました。

- 主要都市の高度利用地等における地価動向※は、ウィズコロナの下で、マンション需要の堅調さに加え、店舗需要の回復が進み、令和元年第4四半期以来3年ぶりに、全ての地区において上昇又は横ばいとなり、下落地区がゼロとなった。※令和4年10月1日~令和5年1月1日

- 2022/11/18_国土交通省が「2022年第3四半期地価LOOKレポート」を発表しました。

- 主要都市の高度利用地等における地価動向※は、経済活動の正常化が進む中で、店舗需要の回復を受け、前期と比較すると、商業地において横ばい・下落地区数が減少し、上昇地区数が増加した。※令和4年7月1日~令和4年10月1日

- 2022/09/20_国土交通省が「2022年都道府県地価調査」を発表しました。

- 2022年都道府県地価調査においては、経済活動の正常化が進む中で、新型コロナウイルス感染症の影響等により弱含んでいた住宅・店舗等の需要は回復傾向にあり、地価動向は、全国平均で住宅地・商業地ともに上昇に転じた。

- 2022/08/24_国土交通省が「地価LOOKレポート」を更新しました。

- 主要都市の高度利用地等における地価動向(2022年4月1日~7月1日)は、経済活動正常化への期待感による投資需要等を受け、前期と比較すると、特に商業地において横ばい・下落地区数が減少し、上昇地区数が増加した。

〇 労務・安全衛生

- 2025/08/01_厚生労働省東京労働局が建設業の死亡災害増加にかかる緊急要請を行いました。

- 東京労働局管内では、2025年に入り、5件の墜落災害を含む9件の死亡災害が発生するなど、前年の同じ時期の3件と比べ3倍と、非常に憂慮すべき状況となっているためです。

- 2025/08/01_厚生労働省東京労働局が「6月2日から6月30日にかけて、東京都内で施工する建設工事696現場に対して安全衛生を中心とした現場指導を実施した結果」を発表しました。

- 違反があった現場数428現場(61.5%)で、主な労働安全衛生法違反事項は、①元請事業者の安全衛生管理305現場(71.3%)、②墜落・転落防止措置255現場(59.6%)、③熱中症予防対策 11現場(2.6%)でした。また、熱中症予防対策について指導した現場数は83現場(11.9%)でした。

- 2025/07/22_日建連が「週休二日実現行動計画 2024年度通期 フォローアップ報告書」を公表しました。

- 「全体」では、4週8閉所以上は61.0%→2023年度に比べ4週8閉所以上が9.0ポイント向上。「土木」では、4週8閉所以上は72.8%→2023年度に比べ4週8閉所以上が6.7ポイント向上。「建築」では、4週8閉所以上は50.2%→2023年度に比べ4週8閉所以上が11.1ポイント向上。

- 2025/06/25_厚生労働省(労働基準)が2024年度「過労死等の労災補償状況」を公表しました。

- 業務災害に係る脳・心臓疾患に関する事案:請求件数1,030件(うち建設業128件)、支給決定件数241件(うち建設業16件)、支給決定件数のうち死亡件数67件(うち建設業6件)。

- 業務災害に係る精神障害に関する事案:請求件数3,780件(うち建設業192件)、支給決定件数1,055件(うち建設業81件)、支給決定件数のうち未遂を含む自殺件数88件(うち建設業14件)。

- 2025/05/30_厚生労働省が「2024年の職場における熱中症による死傷災害の発生状況」を公表しました。

- 職場での熱中症による死傷者(死亡者及び休業4日以上の業務上疾病者)は1,257人(前年比+13.7%増)(うち死亡者31人(前年比±0%))、業種別では建設業が 228人(うち死亡者10人)と製造業に次いで多い(死亡者数は最も多い)。

- 2025/05/30_厚生労働省が「2024年の労働災害発生状況」を公表しました。

- 新型コロナウイルス感染症への罹患によるものを除いた労働災害による死亡者数は746人と過去最少となったが、業種別では建設業が 232人と最も多い。建設業の労働災害発生状況は、死亡者数は前年比+9人(+4.0%)増加、死傷者数は13,849人で前年比▲565人 (▲3.9%)減少、事故の型別では「墜落・転落」が最多で全数に占める割合は死亡者数で33.2%死傷者数で31.4%。

- 2024/12/20_日建連が「週休二日実現行動計画 2024年度上半期 フォローアップ報告書」を公表しました。

- 「全体」では、「全体」では、4週8閉所以上は61.1%→2023年度上半期に比べ4週8閉所以上が11.7ポイント向上。「土木」では、4週8閉所以上は73.0%→2023年度上半期に比べ4週8閉所以上が10.4ポイント向上。「建築」では、4週8閉所以上は49.3%→2023年度上半期に比べ4週8閉所以上が13.7ポイント向上。

- 2024/07/30_厚生労働省東京労働局が「6月3日から28日にかけて実施した東京都内で施工する建設工事703現場に対する集中的指導の結果」を発表しました。

- 違反があった現場数 427現場(60.7%)で、主な労働安全衛生法違反事項は、①元請事業者の安全衛生管理面 334現場(78.2%)、②墜落・転落防止措置 269現場(63.0%)でした。また、熱中症予防対策について指導した現場数は95現場(13.5%)でした。

- 2024/05/27_厚生労働省が「2023年の労働災害発生状況」を公表しました。

- 死亡者数は755人と過去最少となったが、業種別では建設業が223人と件数が最も多い。建設業の労働災害発生状況は、死亡者数は前年比で58人(20.6%)減少、死傷者数は前年比で125人(2.6%)減少、事故の型別では「墜落・転落」が最多で全数に占める割合は死亡者数で38.6%死傷者数で31.6%。

- 2024/05/02_日建連が「2024年度災害防止対策特別活動リーフレット」を公開しました。

- 2023/12/22_日建連が「日建連における物流の適正化・生産性向上に向けた自主行動計画」を策定したと発表しました。

- 2023/12/22_日建連が「週休二日実現行動計画 2023年度上半期 フォローアップ報告書」を公表しました。

- 「全体」では、4週8閉所以上は49.4%→2022年度上半期に比べ4週8閉所以上が4.2ポイント向上。「土木」では、4週8閉所以上は62.6%→2022年度上半期に比べ4週8閉所以上が5.4ポイント向上。「建築」では、4週8閉所以上は35.6%→2022年度上半期に比べ4週8閉所以上が1.3ポイント向上。

- 2023/12/22_厚生労働省東京労働局が「2023年障害者雇用状況の集計結果」を公表しました。

- 民間企業の法定雇用率2.3%に対し、実雇用率2.21%(対前年比0.07ポイント上昇 )、法定雇用率達成企業の割合は34.4%(対前年比1.9ポイント上昇)

- 2023/12/13_厚生労働省(労働基準)が「2022年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表しました。

- 公表事業場数1,133事業場、うち新規は860事業場でした。

- 2023/11/22_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2022年の定期監督等の実施結果」を公表しました。

- 定期監督等の実施事業場数15,160事業場(うち建設業7,814事業場)のうち11,050事業場(全体の72.9%)(うち建設業5,455事業場(建設業全体の69.8%))で労働基準関係法令違反あり。主な違反内容は、⑴機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの(23.4%)⑵健康診断の実施に関する違反があったもの(15.6%)⑶違法な時間外労働があったもの(14.6%)。

- 2023/10/31_厚生労働省東京労働局が「長時間労働が疑われる事業場に対する2022年度の監督指導結果」を公表しました。

- 対象となった4,673事業場のうち、1,827事業場(39.1%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、648事業場(違法な時間外労働があったもののうち35.5%)でした。

- 2023/10/02_厚生労働省(労働基準)が「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施すると発表しました。

- 実施期間は11月1日(水)から11月30日(木)までの1か月間で、長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対する重点監督などが実施されます。

- 2023/10/6_厚生労働省(労働基準)が「労働基準法等の規定に基づく届出等の電子申請について」を掲載しました。

- 労働基準法に定められた届出(36協定届、就業規則届、1年単位の変形労働時間制に関する協定届 など)は、労働基準監督署の窓口に行くことなく「e-Gov(イーガブ)」から電子申請を利用して行うことができます

- 2023/09/01_厚生労働省東京労働局が「建設業死亡災害急増に伴う緊急連絡会議を建災防東京支部と連携して9月7日に実施する」と発表しました。

- 東京労働局管内では、7月以降、建設業において、一月あまりで熱中症及び墜落等により6件の死亡災害が発生したためです。

- 2023/09/01_厚生労働省(労働基準)が「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」を改正しました。

- 改正のポイントは、業務による心理的負荷評価表の具体的出来事として「顧客や取引先、施設利用者等から著しい迷惑行為を受けた(いわゆるカスタマーハラスメント)」や「感染症等の病気や事故の危険性が高い業務に従事した」を追加したこと、また業務起因性が認められる範囲として悪化前おおむね6か月以内に「特別な出来事」がない場合でも「業務による強い心理的負荷」により悪化したときには、悪化した部分について業務起因性を認めるとしたことなどです。

- 2023/08/09_国土交通省が、建設工事における「安全衛生対策項目の確認表(参考ひな形)」を作成したと発表しました.

- 2023/07/24_日建連が「適正工期確保宣言」を公表しました。

- 日建連会員企業に対し、(主に民間発注の建築工事において)発注者に対し見積書を提出する際に工事現場の4週8閉所、週40時間稼働を原則とした「真に適切な工期」に基づき見積りを行い、また、協力会社から「真に適切な工期」を前提とした見積りがなされた場合はこれを尊重すること等を求める内容です。

- 2023/06/30_厚生労働省(労働基準)が2022年度「過労死等の労災補償状況」を公表しました。

- 業務における過重な負荷による脳・心臓疾患に関する事案:請求件数803件(うち建設業93件)、支給決定件数194件(うち建設業30件)、支給決定件数のうち死亡件数54件(うち建設業10件)。

- 業務における強い心理的負荷による精神障害に関する事案:請求件数2,683件(うち建設業158件)、支給決定件数710件(うち建設業53件)、支給決定件数のうち未遂を含む自殺件数67件(うち建設業14件)。

- 2023/06/20_日建連が「気候変動の影響等に伴う平均気温の上昇により熱中症のリスクがますます高まっていることから、2023年7月から9月を4週8閉所推進の強化月間と定める」と通知しました。

- 2023/06/16_国土交通省が「建設キャリアアップシステム(CCUS)におけるレベル別年収」を公表しました。

- 技能・経験に応じた賃金支払いについて目指すべき具体的なイメージを業界全体で共有することを通じて、官民一体となって、賃上げや適正価格での受発注の促進を目指すとしています。

- 2023/06/13_国土交通省が、「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画の変更について」通知しました。

- 主な変更内容は、[1] 安全衛生経費に関する記載の充実 [2] 一人親方に関する記載の充実 [3] 建設工事の現場の安全性の点検等に関する記載の充実 [4] 建設工事従事者の処遇の改善及び地位の向上に関する記載の充実 [5] 墜落・転落災害の防止対策の充実強化に関する記載の充実 [6] 健康確保対策の強化に関する記載の追記 [7] 人材の多様化に対応した建設現場の安全健康確保、職場環境改善に関する記載の追記です。

- 2023/06/05_建災防が厚生労働省からの通達「令和4年 職場における熱中症の発生状況(確定値)等について」を通知しました。

- 2023/05/24_日建連が2023年度「災害防止対策特別活動」リーフレットを公開しました。

- 2023/05/11_厚生労働省東京労働局が「大手建設事業者との連絡会議を5月16日に開催する」と発表しました。

- 令和4年における東京労働局管内の建設業における死亡者数は26人となって管内死亡災害(56人)の 46.4%を占め、また休業4日以上の死傷者数は前年確定値に比べ13.3%増加して憂慮すべき事態となっているためです。

- 2023/04/17_建災防から「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」が中災防により改訂されたと周知されました。

- チェックリストの新旧対比表が添付されています。

- 2023/04/13_建災防が「令和4年度 建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方に関する検討委員会」報告書を公開しました。

- 2023/04/13_建災防が、リーフレット『建設工事従事者の「安心」「安全」「快適」のために「建災防方式健康KY」を導入してみませんか?』を作成しました。

- 2023/04/13_建災防が、リーフレット『建設工事従事者の「安心」「安全」「快適」のために「建災防方式無記名ストレスチェック」を活用して職場環境改善に取り組みませんか?』を作成しました。

- 2023/03/30_厚生労働省(労働基準)が「一人親方等の安全衛生対策について」通知しました。

- 労働安全衛生規則等の改正で、作業を請け負わせる一人親方等や、同じ場所で作業を行う労働者以外の人(他社の労働者、資材搬入業者、警備員など)に対しても、労働者と同等の保護が図られるよう、新たに一定の措置を実施することが事業者に義務付けられます。

- 2023/03/30_国土交通省が「公共事業労務費調査における社会保険加入状況調査結果」を発表しました。

- 公共事業労務費調査(2022年10月調査)における、公共工事に従事する建設企業及び建設労働者の3保険別加入割合は、企業単位で99.5%、労働者個人単位で91%となりました。

- 2023/03/09_厚生労働省東京労働局が、「メンタルヘルス対策自主点検実施結果について」発表しました。

- 東京労働局管内の事業場のうち常時使用する労働者 50人以上の事業場から無作為抽出した1,800事業場から回答を得たもので、(1)事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している事業場の割合は 73.6%(昨年度 75.2%)、(2)「心の健康づくり計画」を策定している事業場の割合は 48.4%(昨年度47.9%)、(3)ストレスチェック結果の集団分析を行っている事業場の割合は90.2%(昨年度90.7%)、(4)集団分析結果を勘案して心理的負担軽減措置を講じている事業場の割合は76.3%(昨年度 75.4%)などとなっています。

- 2023/02/01_厚生労働省東京労働局が「年末・年始 Safe Work 推進強調期間」の実施事項の一環として、12月末までに都内の建設工事574現場に対して集中的に行った指導の結果を発表しました。

- 60.8%の現場で法違反があり、そのうち「元請事業者の管理面の違反」が79.7%(278 現場)、重篤な災害につながる「墜落・転落防止措置の違反」が57.9%(202 現場)と多かったとのことです。

- 2022/12/26_日建連が、「週休二日実現行動計画 2022年度上半期フォローアップ報告書」を公表しました。

- 「全事業所」では、4週8閉所以上は45.2%で、2021年度上半期に比べ4週8閉所以上が約5ポイント向上した。「土木」では、4週8閉所以上は57.2%で、2021年度上半期に比べ4週8閉所以上が約8ポイント向上した。「建築」では、4週8閉所以上は34.3%で、2021年度上半期に比べ4週8閉所以上が約2ポイント向上した。

- 2022/12/05_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2021年の定期監督等の実施結果」を公表しました。

- 定期監督等の実施事業場数10,130事業場のうち、7,245事業場(全体の 71.5%)で労働基準関係法令違反ありました。主な違反内容は、⑴機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの:2,282事業場(22.5%)⑵違法な時間外労働があったもの:1,521事業場(15.0%)⑶健康診断の実施に関する違反があったもの:1,417事業場(14.0%) です。

- 2022/10/28_厚生労働省東京労働局が「長時間労働が疑われる事業場に対する2021年度の監督指導結果」を公表しました。

- 対象となった 3,458 事業場のうち、1,325 事業場(38.3%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり 80 時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、471 事業場(違法な時間外労働があったもののうち35.5%)でした。

- 2022/10/17_国土交通省が「パワーアシストスーツ現場検証事例集」を公表しました。

- 国土交通省が、建設作業員が装着型のパワーアシストスーツ(略称“PAS”)を用いることで、身体負担軽減による就業寿命の長寿化や生産性向上に資することを期待し、公募に応募があった23種のPASを建設現場の協力のもと、検証を行ったものです。

- 2022/10/03厚生労働省(労働基準)が「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施すると公表しました。

- 実施期間は2022年11月1日から1か月間で、長時間労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場、並びに離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等対し、時間外・休日労働が36協定の範囲内であるか、賃金不払残業が行われていないか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導するとのことです。

- 2022/09/21_日建連が、「会員企業労働時間調査報告書(2021年度)」を公表しました。

- 本調査は、2024年度から建設業にも適用される罰則付き時間外労働の上限規制に対し、2021年度における会員企業の取組み状況を把握するために行った。非管理職の上限規制達成状況について、上限規制の特例(月100時間未満、月45時間超は年6か月まで、年720時間以内、2~6か月平均月80時間以内)に対し非管理職の28.6%が超過している。

- 2022/08/19_建災防が厚生労働省からの通達「職場における熱中症予防対策の徹底について」通知しました。

- 2022年度の1月~7月の熱中症による死傷者数(死亡・休業4日以上)が252件(うち死亡13件)と、過去5年で最多となっているとのことです。(2021年度は90件(うち死亡3件))

- 2022/07/29_厚生労働省東京労働局が、「Safe Work 建設現場死亡災害撲滅取組期間」(6月1日から7月31日まで)の一環として、6月末までに集中的に実施した現場指導の結果を公表しました。

- 指導現場数721現場のうち違反があった現場数494現場(68.5%)。主な労働安全衛生法違反事項は、元請事業者の安全衛生管理面 394 現場、墜落・転落防止 287 現場。

- 2022/06/30_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2021年の申告事案の概要」を公表しました。

- 申告受理件数は、2,989 件(前年比 976 件(24.6%)減、うち建設業は293件) で、2020年に引き続き3年連続で減少する中、労働時間に関する申告は増加した。賃金不払:2,285件(前年比790件(25.7%)減) 、解雇:401件(前年比221件(35.5%)減) 、労働時間:50件(前年比7件(16.3%)増) 。

- 2022/06/30_厚生労働省東京労働局が「2021年度の東京労働局管内における送検状況」について公表しました。

- 2021年4月から2022年3月までの1年間に、東京労働局及び管下の労働基準監督署(支署)では、81件(前年度に比べ11件増加)の司法事件を東京地方検察庁に送検しました。送検した司法事件の違反事項をみると、労働安全衛生法において定める危険防止措置に関する違反が36件となっているなど、労働安全衛生法違反の事案が増加(前年度に比べ9件増加)しています。また、労働基準法・最低賃金法においては、賃金・退職金不払に関する違反及び労働時間に関する違反等がみられました。なお、業種別でみると、建設業(17件)が最も多くなっています。

- 2022/06/24_厚生労働省(労働基準)が2021年度「過労死等の労災補償状況」を公表しました。

- 業務における過重な負荷による脳・心臓疾患に関する事案:請求件数753件(うち建設業105件)、支給決定件数172件(うち建設業17件)、支給決定件数のうち死亡件数57件(うち建設業5件)。

- 業務における強い心理的負荷による精神障害に関する事案:請求件数2,346件(うち建設業122件)、支給決定件数629件(うち建設業37件)、支給決定件数のうち未遂を含む自殺件数79件(うち建設業11件)。

- 2022/06/24_厚生労働省東京労働局が「2021年度における民間人材ビジネスに対する指導監督状況(延3,999事業所に指導監督を実施、2事業主に対して行政処分)」を公表しました。

- このうち、派遣先に対する指導内容としては、派遣先管理台帳の記載内容に不備がある、比較対象労働者の待遇等に関する情報提供の内容に不備がある、労働者派遣契約の内容に不備があるなど、また請負業者に対する指導内容としては、請負契約と称して実態は労働者を供給又は受け入れている、労働者派遣の実態にも関わらず労働者派遣契約を適正に締結していないなどがありました。

- 2022/06/24_厚生労働省東京労働局が「2021年 高年齢者雇用状況等報告の集計結果」を公表しました。

- 2021年4月1日から努力義務とされた70歳までを対象とした高年齢者雇用確保措置の実施状況について、70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業は 7,418 社(19.3%、うち大企業15.3%・中小企業19.9%)で、その内訳は①定年制の廃止1,329社(3.4%)、②定年の引上げ398社(1.0%)、③継続雇用制度の導入5,645社(14.7%)などでした。

- 2022/06/22_厚生労働省(労働基準)が「2021年度石綿による疾病に関する労災保険給付などの請求・決定状況」を公表しました。

- 2021年度の請求件数は1,274件(石綿肺を除く)、支給決定件数は1,011件(同)で、請求件数は昨年度と比べ増加、支給決定件数は昨年度とほぼ同水準となりました。

- 2022/06/16_厚生労働省(労働基準)が「2022年度「安全衛生に係る優良事業場に対する厚生労働大臣表彰」の受賞者を公表しました。

- 優良賞(17事業場うち建設業14)、奨励賞(15事業場うち建設業8)

- 2022/06/01_建災防が、「2022年度全国安全週間実施要領」を掲載しました。

- 2022/05/31_厚生労働省東京労働局が「2021年の東京都内の労働災害の発⽣状況」を発表しました。

- 2021年の労働災害による死亡者数(以下「死亡者数」という)は 77 人(前年⽐ 38 人、97.4%増)と平成 25 年以降過去最大となった。休業4日以上の死傷者数は 12,876 人(前年⽐ 2,231 人、21.0%増)となった。新型コロナウィルス感染症のり患による労働災害は、2,834 人となり、これを除くと 10,042 ⼈(前年⽐ 369 人、3.8%増)となった。

- 2022/05/24_日建連が、「トンネル切羽範囲内立入作業における安全対策指針」を取りまとめたと発表しました。

- 2022/05/20_建災防が、「令和3年度 建設業における労働安全衛生管理DXの方向性に関する円卓会議」報告書を公開しました。

- 主たる内容は、「新ヒヤリハット報告」を活用した建設業の安全衛生管理 DXの方向性に関する検討です。

- 2022/05/20_建災防が、「令和2年度 建設業におけるメンタルヘルス対策のあり方に関する検討委員会」報告書を公開しました。

- 建設業のメンタルヘルスに関する最近の状況(労災補償状況、過労死等防止対策白書、建設業における「働き方改革」の推進状況)が取りまとめられています。

- 2022/05/13_厚生労働省東京労働局が「大手建設事業者との連絡会議を開催します(5月17日)」と発表しました。

- 2022年における東京労働局管内の建設業における死亡者数は4月末日時点で既に10人となっており、昨年同期に比べ2人減少しているものの、当局管内で発生している死亡災害(19人)の52.6%を占めており,また死傷災害については昨年同期に比べ4月末時点で47.5%増加しており、極めて憂慮すべき事態となっているとのことです。

- 2022/04/19_建災防が厚生労働省からの通達「2022年度における建設業の安全衛生対策の推進について」を通知しました。

- 2022/04/14_日建連の安全対策本部が発行する有料の資料や書籍等の多数を、電子データとし無料化しました。

- 2022/03/24_厚生労働省東京労働局が「メンタルヘルス対策自主点検実施結果」について公表しました。

- 事業主がメンタルヘルス対策の推進を表明している事業場の割合は75.2%(昨年度76.6%)、「心の健康づくり計画」を策定している事業場の割合は47.9%(昨年度47.7%)、 ストレスチェック結果の集団分析を⾏っている事業場の割合は90.7%(昨年度88.6%)、集団分析結果を勘案して⼼理的負担軽減措置を講じている事業場の割合は75.4%(昨年度72.3%)でした。

- 2022/03/17_建災防が厚生労働省からの通達「事務所衛生基準規則の一部を改正する省令の施行等」について通知しました。

- 空調設備を設置している事務所において、労働者が常時就業する室の気温の努力目標値が、「17度以上28度以下」から「18度以上28度以下」に変更になりました。

- 2022/01/25_建災防が厚生労働省からの通達「石綿ばく露防止対策の推進」について通知しました。

- 2021/12/15_厚生労働省(労働基準)が「2020年度石綿ばく露作業による労災認定等事業場」を公表しました。

- 公表事業場数は910事業場で、うち新規は668事業場でした。

- 2021/12/06_厚生労働省東京労働局が「東京都内の労働基準監督署における2020年の定期監督等の実施結果」を公表しました。

- 定期監督等の実施事業場数10,222 事業場のうち、7,740事業場(全体の 75.7%)で労働基準関係法令違反ありました。主な違反内容は、⑴違法な時間外労働があったもの2,157事業場(21.1%)、⑵機械・設備等の危険防止措置に関する安全基準に関する違反があったもの2,117事業場(20.7%)、⑶割増賃金不払があったもの1,752事業場(17.1%) です。

- 2021/11/30_厚生労働省東京労働局が、年末・年始 Safe Work 推進強調期間(12⽉1⽇〜1⽉31日)に合わせ、死亡災害が増加する建設業に対して集中指導を実施すると発表しました。

- 2021/11/01_厚生労働省東京労働局が「違法な長時間労働等が複数の事業場で認められた企業に対する指導・公表制度」に基づき、違法な長時間労働を複数の事業場で行っていた社会的に影響力の大きい企業について公表しました。

- 2021/09/14厚生労働省(労働基準)が「脳・心臓疾患の労災認定基準」を改正したと都道府県労働局長宛てに通知しました。今後、この基準に基づいて、労災補償を行っていくとのことです。

- 改正のポイントとしては、業務の過重性の評価については、改正前の基準(「発症前1か月間に100時間または2~6か月間平均で月80時間を超える時間外労働」(※)は発症との関連性は強いなど)は維持しつつ、新たに「※の水準には至らないがこれに近い時間外労働」+「一定の労働時間以外の負荷(勤務間インターバルが短い勤務、身体的負荷を伴う業務 など)」や、「発症前おおむね1週間に継続して深夜時間帯に及ぶ時間外労働を行う」などの認定基準を設けています。また、認定基準の対象疾病に、これまでの「脳血管疾患及び虚血性心疾患等」に加え、「重篤な心不全」を追加しています。

- 2021/08/19_建災防が厚生労働省からの通達「職場の健康診断実施強化月間の実施に関する協力依頼について」を通知しました。

- 「長期間にわたる疲労の蓄積」について、現行基準に加えて労働時間のみで業務と発症との関連性が強いと認められる水準には至らないがこれに近い時間外労働が認められ、これに加えて一定の労働時間以外の負荷が認められるときには、業務と発症との関連性が強いと評価できることを明示。労働時間以外の負荷要因として、「休日のない連続勤務」、「勤務間インターバルが短い勤務」及び「身体的負荷を伴う業務」を新たに規定。認定基準の対象疾病に、「重篤な心不全」を追加など。

- 2021/06/25厚生労働省(労働基準)が「裁量労働制実態調査」の結果を公表しました。

- 2021/06/23厚生労働省(労働基準)が2020年度「過労死等の労災補償状況」を公表しました。

- 業務における過重な負荷による脳・心臓疾患に関する事案:請求件数784件(うち建設業108件)、支給決定件数194件(うち建設業27件)、支給決定件数のうち死亡件数67件。

- 業務における強い心理的負荷による精神障害に関する事案:請求件数2,051件、支給決定件数608件、支給決定件数のうち未遂を含む自殺件数81件。

- 2021/06/17_建災防(熱中症)が厚生労働省からの通達「建設現場における熱中症予防と新型コロナウイルス感染防止」について通知しました。

- 2021/06/07_建災防が厚生労働省からの通達「屋内作業場において金属アーク溶接等作業を実施する中小企業事業主への有害物ばく露防止対策補助金の実施」について通知しました。

- 2021/03/12_厚生労働省(労働基準)が「2021年度の労災保険率について、2020年度から変更ありません」と公表しました。

- 2021/02/12_建退共が「建退共の掛金納付において電子申請方式の受付を2021年3月1日より開始予定」と公表しました。

〇 働き方改革・生産性向上

- 2024/08/06_国土交通省が「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査(2023年度)」の結果を公表しました。

- 主な調査結果○休日の取得状況に関し「4週8休」とする割合は、技術者は前年度比9.5 ポイントの増加(21.2%)、技能者は前年度比14.8 ポイントの増加(25.8%)など、改善傾向がみられた。一方で両者とも最も多い回答は「4週6休程度」だった。○技術者の月平均の残業時間が「45 時間以上」を超えている企業は14.9%、技能者は9.0%である。調査時点ではまだ猶予期間であった上限規制に対し、特別条項を超過する「技術者がいる」と答えた企業は17.2%、「技能者がいる」と答えた企業は4.7%にのぼった。○建設企業に関し、物価等の高騰で工事に影響が出た場合、4割以上の企業が「(注文者に)協議は依頼しない」「協議依頼しても応じてもらえない」と回答。また、協議できたとしても、「全て契約変更が行われた」のは全体の約2割に留まった。

- 2024/07/19_日建連が、「週休二日実現行動計画 2023年度通期・下半期 フォローアップ報告書果」を公表しました。

- 「全体」では、4週8閉所以上は52.0%→2022年度通期に比べ4週8閉所以上が9.9ポイント向上。「土木」では、4週8閉所以上は66.1%→2022年度通期に比べ4週8閉所以上が11.6ポイント向上。「建築」では、4週8閉所以上は39.1%→2022年度通期に比べ4週8閉所以上が8.3ポイント向上。

- 2024/04/16_国土交通省が「i-Construction 2.0を策定した」と発表しました。

- 2040年度までに建設現場の省人化を少なくとも3割、すなわち生産性を1.5倍向上することを目指し、「施工のオートメーション化」、「データ連携のオートメーション化」、「施工管理のオートメーション化」を3本の柱として、建設現場のオートメーション化を図るものです。

- 2024/03/11_日建連が「目指せ!建設現場 土日一斉閉所」運動を行うと発表しました。

- 日建連・全建・全中建・建専連では、大手・中小を問わず業界を挙げて、2024年3月~2025年3月の期間で、建設現場において土日閉所を目指すとしています。(緊急工事や工程上やむを得ない工事を除く。)

- 2024/02/22_日建連が「適正工期確保宣言 実施要領」を取りまとめました。

- 2024年4月から適用される時間外労働の罰則付き上限規制に対応することを目的に2023年7月に発した[適正工期確保宣言](日建連会員企業は工事現場の4週8閉所、週40時間稼働を原則とした適切な工期に基づき見積りを行うなどとするもの)について、今後、すべての会員企業が円滑かつ適切な取組みの推進に資するよう、宣言実施要領を決定したものです。

- 2023/10/20_日建連が「建設業における女性の活躍推進に関するフォローアップアンケート調査報告書2022年度」 を公開しました。

- 2023/09/25_日建連が「適正工期確保宣言」パンフレットを発行しました。

- 2024年4月から適用される時間外労働の罰則付き上限規制に対応することを目的に2023年7月に発した[適正工期確保宣言](日建連会員企業は工事現場の4週8閉所、週40時間稼働を原則とした適切な工期に基づき見積りを行うなどとするもの)を推進するため、民間建築工事発注者への説明パンフレットを作成・公開したものです

- 2023/07/28_日建連(時間外労働上限規制対応)が時間外労働上限規制に向けて制作したリーフレット2種のうち、②「建設業の担い手、働き方の現状」に掲載したデータを更新しました。

- 2023/07/03_日建連が「ソフトマネジメントによる労働時間削減の好事例集」を掲載しました。

- 2023/07/03_日建連(時間外労働上限規制対応)が「時間外労働上限規制対応のコンテンツ」を更新しました。

- 2022/06/07_日建連(WorkStyle Lab)が「WorkStyle Lab News」を更新しました。-人事制度の活用③ 個々の希望する「生き方」が「組織の働き方」を決める(竹中工務店) -

- 2024年度の建設業の上限規制適用に向け、さまざまな取組みを試行している都内の大規模現場。2022年9月に実施した第1回トライアルの結果を受け、第2回では各職員が望む働き方をヒアリングし、それを踏まえて作業所としての方針を打ち出した。その施策の内容とは…。

- 2022/06/06_日建連(WorkStyle Lab)が「WorkStyle Lab News」を更新しました。-人事制度の活用② 自らが制度を使うことで後輩たちの働き方の道標となる(竹中工務店) -

- 入社3年目で結婚し、5年目に一児の父となった若手社員。かつては一般的とは言えなかった男性育休を取得し、現在も育児に配慮した勤務形態をとっている。一日の中での時間の使い方も工夫しつつ、自身が制度を積極的に使うことがもたらす効果も考えている。

- 2022/06/05_日建連(WorkStyle Lab)が「WorkStyle Lab News」を更新しました。-人事制度の活用① まずは相談、そして実践してみる 仕事も育児も“あきらめない”生き方(竹中工務店) -

- 女性は、結婚、そして育児とライフステージを経て仕事との両立を考える機会が多いと言われる。一方で、ワーキングマザーを支えるためのルールや制度が整備されつつあり、リモートでの働き方もそれを後押ししている。二人の子どもを育てながら、設計部前線での勤務を続ける中堅女性社員の心がけとは…。

- 2023/04/27_日建連が「2023年度時間外労働削減取組み方針 」を発表しました。

- 2024年度から実施される法規制(特例)と同等の以下の条件を目標とし、全ての会員企業において、誰一人取り残されることなく、目標が達成されることを目指す。 ①時間外労働が年720時間以内 ②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満 ③時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月それぞれの平均がすべて1か月あたり80時間以内 ④時間外労働が月45 時間を超えることができるのは、年6か月まで

- 2023/03/07_日建連が「トラブルに学ぶ若手職員向け事例集」を更新しました。

- 竣工後に発生した設備系トラブルの発生~再発防止対策までをまとめた事例集で、事務系社員にも理解し易い内容です。

- 2022/12/01_国土交通省が、2021年度に「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」で試行した技術について、技術の概要、導入効果、達成状況等をオンデマンド配信にて発表しました。

- 今回、現場で試行した技術の中から、学識経験者等からなるワーキンググループにおいて、社会実装の実現性が高い等の評価を得た11件を配信しています。

- 2022/10/12_日建連が「作業所長による生産性向上に関する座談会・講演会」資料を掲載しました。

- 生産性向上と魅力ある現場づくりの参考となる内容です。

- 2022/07/21_日建連が、「週休二日実現行動計画 2021年度通期・下半期 フォローアップ報告書果」を公表しました。

- 「全事業所」では、4週8閉所以上は37.9%→昨年度に比べ4週8閉所以上が4ポイント向上。土木で4週8閉所以上は50.0%、建築で4週8閉所以上は28.0%→昨年度に比べ4週8閉所が土木は約10ポイントと大幅に向上、建築は約1.5ポイント向上。

- 2022/06/15_国土交通省が「適正な工期設定等による働き方改革の推進に関する調査」の結果を公表しました。

- 主に民間工事について調査したもの。注文者から提案された工期について、「妥当な工期の工事が多かった」と回答した建設企業は66.6%であったものの、「短い工期の工事が多かった」は29.2%、「著しく短い工期の工事が多かった」は1.6%であった。一方で、平均的な休日の取得状況については、「4週6休程度」が44.1%で最も多く、「4週8休以上」は8.6%にとどまった。発注者の属性別にみると、個別工事の工期設定について「(著しく)短い工期の工事だった」と回答した建設企業の割合は、小売(44.3%)・不動産業(38.4%)・学校教育(38.1%)などが全体平均(26%)よりも高かった。また、実際に取得できた休日については、「4週8休以上」と回答した割合は、小売(4.3%)・不動産業(4.6%)・医療・福祉(5.3%)・住宅メーカー(5.6%)などで全体平均(11.0%)を下回った。請負階層別にみると、「(著しく)短い工期の工事が多かった」と回答した建設企業の割合は、全体では30.8%であるが、一次下請工事を主とする企業では36.8%、二次以下の下請工事を主とする企業では44.9%となっており、請負階層が下がるほど短い工期を要求される傾向にあった。

- 2022/03/29_厚生労働省東京労働局が、「建設業における時間外労働の上限規制の適用に向けた働き方改革推進総合対策」を公表 しました。

- 建設会社に対し、労働時間に関する法制度や各種支援策の周知、訪問支援等を行っていきます。いわゆるディベロッパーやゼネコン等に対し、建設業における働き方改革推進の理解を求めていきます。

- 2022/03/25_日建連が、「時間外労働削減ガイドライン」を公表 しました。

- 2020年度時点で会員企業の従業員の約11%、13,363人が年間 720時間を超過している厳しい状況を踏まえ、建設業は改正法の適用まで5年間の猶予が与えられている中で法適合ができなければ業界全体の大きなイメージダウンを招きかねないことから、 「時間外労働の適正化に向けた自主規制目標」の1年前倒し(上限規制適用の前年度である2023年度に改正法(特例)と同等の以下の条件を目標とする)を行う。

- ①時間外労働が年720時間以内、②時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満、③時間外労働と休日労働の合計について、2~6か月それぞれの平均がすべて1か月あたり80時間以内、④時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6か月まで

- 2021/12/28_厚生労働省東京労働局が「パパも育休を!育児・介護休業法が変わります」を公表しました。

- 育児・介護休業法は、男性の育児休業取得を促進するための「産後パパ育休制度」の創設などの改正が行われ、2022年4月1日から3段階で施行されます。

- 2021/12/10_日建連が国土交通省の取組として「女性定着促進に向けたアクションプログラム」を紹介しています。

- 2021/10/26_日建連が女性のための現場環境整備 新事例集「こまちっぷす」を公開しました。

- 2021/6/29_日建連(快適職場採点ツール)が、「快適職場採点ツール」を公表しました。

〇 SDGs

- 2023/07/24_日建連が「2050年カーボンニュートラル実現に向けたロードマップ(2023年7月)」を公表しました。

- 2050年カーボンニュートラル実現に向け、軽油代替燃料又は革新的建機の普及を前提として施工段階におけるCO₂排出量を2030年度に40%削減することを目指すとあります。

- 2023/04/27_日建連が、SDGsに関し、会員企業の代表的な取り組み事例を収集し発表しました。

- 2023/01/27_国土交通省が「グリーンインフラ登録制度の試行を開始します」と発表しました。

- グリーンインフラとは、自然環境が有する多様な機能をインフラ整備等に活用することで、様々な地域課題の解決を図る取組です。今般、民間企業の所有する緑地空間等のグリーンインフラを見える化するための登録制度の試行が始まりました。

- 2022/05/27_日建連(SDGsアクションプラン)が、建設業界のSDGsへの取り組みを加速させる一つの提案として、政府がSDGs実施指針に示した8つの優先課題の分類で、地球規模や社会課題解決のための取り組み事例を調査した結果を「建設業におけるSDGsアクションプランに向けて」(自主研究成果)として取りまとめました。

〇 情報セキュリティ・ICT関連

- 2024/01/30_日建連が「サイバーセキュリティ月間」に当たり、動画「サイバー攻撃の脅威に備えるために【改訂版】」(経営者向け)を公開しました。

- 2023/10/23_日建連がオンデマンドセミナー「ある日突然サイバー攻撃の被害に」開催のお知らせを掲載しました(事前参加申込制)。

- 2022/06/06_日建連が協力会社向けパンフレット「情報漏えい防止徹底について」を改訂しました。

- 2022/06/01_日建連(お手軽便利なICTツール集)が、お手軽便利なICTツール集を更新しました。

- 2023/03/10_デジタル庁(防災DX)が、「防災DXサービスマップ」を公表しました。

- デジタル技術を活用した防災向けのサービスやアプリの一覧表で、自治体や企業の利用を想定したものです。

- 2023/02/27日建連が「協力会社における情報セキュリティガイドライン」を改訂しました。

- 2023/01/31_日建連が、「サイバーセキュリティ月間」に当たり、情報セキュリティ教育・研修用動画「二重脅迫型ランサムウェアの予防と対処」を公開しました。

- 2022/10/04_日建連が「IoT(Internet of Things)セキュリティについて 」を発行しました。

- IoT機器(建設現場におけるネットワークカメラ、ドローン、自動制御建機など)が抱えるリスクの説明と、最低限のセキュリティ対策を挙げています。

- 2022/01/24_日建連が、「サイバー攻撃の脅威に備えるために」(経営層向け)の動画を公開しました。

- 2021/08/27_日建連が、「二重脅迫型ランサムウェアの予防と対処について」のパンフレットを公開しました。

- 2021/02/16_日建連が、2020年度建築のITセミナー専門部会報告資料「情報セキュリティリスクの低減に向けて」を公開しました。

- 2021/02/16_日建連が、2020年度建築のITセミナー専門部会報告資料「建設現場における先端ICT活用の最新動向」を公開しました。

〇 倒産

- 2025/11/10_東京商工リサーチが「中央建設(株)(東京)が民事再生法を申請、負債総額は約53億円」と掲載しました。

- 2025/10/09_東京商工リサーチが「中川企画建設(株)(大阪市)は10月9日、大阪地裁に会社更生法の適用を申請、負債総額は約222億円」と掲載しました。

- 2025/10/01_東京商工リサーチが「(株)ウインドパルは9月24日、東京地裁より破産開始決定を受けた」と掲載しました。

- 2025/07/14_帝国データバンクが「株式会社JSファンダリ パワー半導体向けウエハー製造 破産手続き開始決定受ける 負債161億円」と掲載しました。

- 2025/07/08_帝国データバンク(景気・業界の動向)が「倒産集計 2025年上半期報(2025年1月~2025年6月)」を発表しました。

- 注目の倒産動向-2「建設業」の倒産動向において、建設業の倒産4年連続で増加 過去10年で最多ペース 職人不足・高齢化・資材高の「三重苦」とレポートしています。

- 2025/06/11_東京商工リサーチが「マレリグループ国内取引先調査 ~国内の取引先2,942社、影響懸念~」を掲載しました。

- 2025/06/11_帝国データバンクが「マレリホールディングス株式会社と複数のグループ子会社 米デラウェア州連邦裁判所へ連邦破産法第11条(チャプター11)を申請 負債はグループ全体で約49億ドル(約7113億円)」と掲載しました。

- 2025/05/27_東京商工リサーチが「(株)君津ロックウールは5月19日、親会社のニチアス(株)の取締役会において、解散および特別清算の申し立てを行うと決議された。負債89億円」と掲載しました。

- 2025/04/25_東京商工リサーチが「(株)ケンショウほか1社 会社更生法の適用を申請 負債29億円」と掲載しました。

- 2025/04/16_帝国データバンクが「リゾート開発 La Plume Niseko Resort 破産手続き開始決定受ける」と掲載しました。

- 2025/02/28_帝国データバンクが「丸住製紙株式会社(国内上位の洋紙メーカー)など3社 民事再生法の適用を申請 負債587億円」と掲載しました。

- 2025/01/10_東京商工リサーチ(TSRデータインサイト)が「2024年1-12月建設業倒産状況」(建設業の倒産 過去10年間で最多 資材高、人手不足に「2024年問題」が追い打ち)を掲載しました。

- 2024年の建設業の倒産が1,924件(前年比13.6%増)に達し、2015年以降の10年間で最多を記録した。3年連続で前年を上回り、1,900件台に乗せたのは2014年の1,965件以来、10年ぶり。資材高や人手不足に伴う労務費などの深刻なコストアップが直撃し、「完工高の伸びは資材値上げ分」と言われる業者も少なくない。これを裏付けるように2024年の「物価高」倒産は142件(前年131件)に増えている。特に、下請けが多く価格転嫁が難しいとび・土工・コンクリート工事など職別工事業者の収益悪化は深刻で、倒産は736件(前年比16.0%増)に達した。建設業における人手不足は、高齢化に加えて、職人不足と後継者不足が同時に進行している。2024年の「人手不足」関連倒産は180件(前年128件)と前年の1.4倍で、他業界に比べひと際目立つ。2024年4月からの時間外労働の上限規制で、コスト負担だけでなく、工期遅れへの対応にも苦心する企業は多い。

- 2025/01/08_帝国データバンクが「旭機工株式会社が破産手続き開始決定受ける 負債49億円」と掲載しました。

- 2024/11/27_帝国データバンクが「日本電解株式会社が民事再生法の適用を申請、今年初の上場企業倒産」と掲載しました。

- 2024/11/03_帝国データバンク(景気・業界の動向)が「建設業の倒産動向(2024年1-10月)」を掲載しました。

- 「建設業」の倒産急増、過去10年で最多ペース 深刻な「職人不足」で苦境 人件費の高騰も経営を圧迫

- 2024/10/24_帝国データバンクが「船井電機株式会社が破産手続き開始決定受ける 負債461億円」と掲載しました。

- 2024/03/29_帝国データバンクが、「株式会社暁建設が事業を停止し自己破産申請の準備に入った」と掲載しました。

- 2024/01/10_帝国データバンク(景気・業界の動向)が「建設業」倒産動向調査(2023年)を掲載しました。

- 2023年に発生した建設業者の倒産件数は1,671件となり、8年ぶりの1,600件超えで、2014年以降の10年間では2番目の多さとなった。

- 2023/10/30_帝国データバンクが、「株式会社ガイアなど7社(パチンコホール「GAIA」経営)が民事再生法の適用を申請」と掲載しました。

- 2023/09/11_帝国データバンクが、倒産集計2023年8月報を掲載しました。<注目の倒産動向-1 「建設業」 深刻な「職人不足」で淘汰加速 建設業の倒産、前年比4割増 建設業の人手不足、コロナ前上回る 来年「家が建てられない」可能性も>

- 建設業の倒産増に歯止めがかからない。2023年に発生した建設業の倒産は、8月までに1082件発生した。既に22年通年の件数(1204件)に迫るほか、8月までの累計で1000件を突破したのは2017年以来6年ぶりだった。また、6月に単月で160件に達し、2014年10月以来約9年ぶりの高水準となった。このペースで推移すれば、年内の建設業倒産は1600件を超え、過去5年で最多となることが確実となった。倒産の要因としては、引き続き「物価高」の影響が続いた。22年に比べると価格の上昇は穏やかなものの、鉄骨や木材などの建設資材価格の上昇が止まらず、建設業倒産のうち物価高が要因となったものは最大で2割に迫った。さらに、近時は職人の高齢化に加え、若手や新卒人材の応募が少ないなど、人材不足が目立つほか、給与に不満を持つ建築士や施工管理者など業務遂行に不可欠な資格を持つ従業員の離職・独立により、工事の受注や、施工そのものがままならなくなった中小建設業者の倒産が目立ち始めた。帝国データバンクの調査では、建設業の約7割で「人手が不足している」状態で、うち5%の企業では「非常に不足している」状況にあり、コロナ前(19年)を上回るなど、物価高以上に職人不足の影響が建設現場で深刻化している。足元では、24年4月から時間外労働の上限規制が建設業にも適用されるため、人手不足がいま以上に深刻化するとみられる。都市部の大規模再開発などに職人が「引き抜かれる」ケースが増えるなか、地方では業者の淘汰や人手不足により「家が建てられない」「道路の修繕が進まない」といった事態が多発する可能性が高まっている。

- 2023/08/09_帝国データバンクが、「征矢野建材株式会社(信州F・POWERプロジェクトの事業主体)が民事再生法の適用を申請」と掲載しました。

- 2023/07/31_帝国データバンクが、「パナソニック液晶ディスプレイ株式会社が特別清算を申請することを発表した」と掲載しました。

- 2023/07/14_帝国データバンクが、「(株) 茂原火力発電所と(株) 椎の森発電所の2社は、7月10日に東京地裁より特別清算開始命令を受けた」と掲載しました。

- 2023/07/10_東京商工リサーチが、「2023年上半期(1-6月)の全国企業倒産状況」を公表しました。

- 2023年上半期(1-6月)の負債1,000万円未満の企業倒産は244件(前年同期比10.9%増)で、上半期では2020年同期以来、3年ぶりに前年を上回った。負債1,000万円以上(同32.0%増)に加え、同1,000万円未満の倒産も増勢に転じた。また、「新型コロナ」関連倒産は82件(前年同期57件)だった。コロナ禍からの業績回復の遅れ、過剰債務、物価高、人手不足など、事業規模を問わず、さまざまな経営課題が企業に重くの圧し掛かっている。産業別は、最多がサービス業他の110件(前年同期比17.0%増)。次いで、建設業の41件(同16.3%減)、小売業の30件(同11.1%増)と続く。

- 2022/05/30_帝国データバンクが、「大手スマートフォンメーカーFCNT株式会社など3社が民事再生法の適用を申請」と掲載しました。

- 2023/04/26_東京商工リサーチが、「ユニゾホールディングス(株)(東京都港区)は4月26日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、保全監督命令を受けた」と掲載しました。

- 2023/03/27_東京商工リサーチが、「(株)JOLED(千代田区)は3月27日、東京地裁に民事再生法の適用を申請し同日、監督命令を受けた」と掲載しました。

- 2022/12/05_東京商工リサーチが、大型倒産情報「新電力事業(株)シナジアパワー~東北電力と東京瓦斯が共同出資~」を掲載しました。

- 2022/08/31_東京商工リサーチが、大型倒産情報「日本ロジステック(株)ほか1社~運送業界の急成長企業として注目されていた~」を掲載しました。

- 2022/07/21_東京商工リサーチ(全国企業倒産状況)が、「2022年上半期(1-6月)の全国企業倒産状況」を公表しました。

- 2022年上半期(1-6月)の全国企業倒産(負債額1,000万円以上)は、件数が3,060件(前年同期比0.5%増)、負債総額は1兆7,088億1,800万円(同179.3%増)だった。件数は、微増ながら上半期としては2年ぶりに前年同期を上回った。2022年は4月以降、3カ月連続で前年同月を上回り、コロナ関連支援で抑制されていた倒産が増勢の兆しを強めている。建設業(576件、同9.2%増)は、2008年同期以来、14年ぶりに前年同期を上回った。負債総額は。簡易再生手続き(民事再生法)を申請したマレリホールディングス(株)(埼玉、負債1兆1,330億円)が負債を押し上げ、3年ぶりに前年同期を上回った。

- 2022/06/24_東京商工リサーチが、大型倒産情報「マレリホールディングス(株)~事業再生ADR成立を断念、負債は歴代9番目の経営破たん~」を掲載しました。

- 2022/04/08_東京商工リサーチ(全国企業倒産状況)が、「2021年度の全国企業倒産状況」を公表しました。

- 2021年度の全国企業倒産(負債額1,000万円以上)は、件数が5,980件(前年度比16.5%減)、負債総額が1兆1,679億7,400万円(同3.3%減)だった。件数は、2年連続で前年度を下回った。コロナ関連の金融支援策に支えられ、1964年度(4,931件)以来、57年ぶりの低水準にとどまった。負債総額は、4年連続で前年度を下回り、1973年度(9,055億7,000万円)に次ぐ、48年ぶりの低水準だった。2021年度の最大の倒産はホテル経営の(株)東京商事(東京、特別清算)の負債1,004億8,300万円。負債1,000億円超の大型倒産は3年ぶり。負債50億円以上100億円未満は23件(前年度12件)で、中堅規模の倒産が増加した。

〇 コロナ関連

- 2022/06/01_日建連(快適職場)が、「快適職場基準」を一部改訂いたしました。

- 新型コロナウイルス感染症の感染法上の位置づけが見直しされたことに伴い、感染症対策の必須項目除外など一部項目を見直ししたものです。

- 2023/05/08_日建連が、「新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」は、感染法上の位置づけの変更に伴い5月8日付で廃止したと発表しました。

- 2023/03/13_日建連が「建設業(建設現場)における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を再改訂しました。

- マスク着用の考え方について見直しを行ったものです。(マスクの着用については、重症化リスクの高い人等に感染させない配慮は継続しながら、個人の判断に委ねることを基本とする。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないよう、個人の主体的な判断が尊重されることを踏まえ、事業者から現場入場者に対して、必ずしもマスクの着用を呼びかける必要はない。 事業者が、例えば、現場内の感染状況を踏まえ、感染対策上の理由により、現場入場者にマスクの着用を求めることは許容される。)

- 2022/11/22_日建連が「建設業(建設現場)における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を再改訂しました。

- デルタ株からの置き換わりが進むオミクロン株の特性を踏まえ、感染拡大防止と社会経済活動の両立の観点から見直しを行ったものです。

- 2022/04/15_日建連が「新型コロナウイルス感染症対応建設 BCPガイドライン【第2版】」を発行しました。

- 2021/09/17_日建連が「建設業(建設現場)における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を改訂しました。

- デルタ株等の変異株の拡大や各種クラスターの発生を踏まえ、基本的な感染防止対策をさらに徹底いただくこと及び職場における検査の更なる活用・徹底を図ることについての項目等を追加した改訂版を作成しました。

- 2021/06/15_建災防が国土交通省からの通達「新型コロナウイルス感染症に係る職域接種への積極的な対応について」を通知しました。

- 2021/02/16_日建連が、2020年度建築のITセミナー専門部会報告資料「新型コロナウイルスに関するアンケート ~各社のICTツールの活用状況~」を公開しました。

- 2021/01/05_日建連が「建設業(建設現場)における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン」を改訂しました。